Menurut Fazlur Rahman, tradisi keilmuan kaum Fatimiyah di Mesir berbeda dengan tradisi keilmuwan pada masa keemasan Abbasiyah. Akademisi resmi negara di era Abbasiyah lebih fokus pada penerjemahan karya-karya sains dan filsafat Yunani. Sedang di Fatimiyah, mereka melakukan pendalaman dan pengkajian intensif (riset) terhadap ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadikan Mesir memiliki daya tarik yang luar biasa pada masanya. Meski demikian, menurut Fazlur Rahman, tradisi pada masa Fatimiyah ini tidak lain berpijak pada tradisi yang sudah dirintis di era keemasan Abbasiyah.

Di Basrah, meskipun Ibnu Haitham menjabat di pemerintahan, tapi dia lebih dikenal luas sebagai ilmuwan dan ahli matematika. Kemasyhurannya sebagai ilmuwan, terkenal ke segala pelosok negeri. Suatu ketika, Ibnu Haitham pernah berkata di depan publik, bahwa dia bisa memberikan solusi atas banjir tahunan yang menimpa Mesir akibat meluapnya Sungai Nil. Terang saja berita ini segera menyebar, dan akhirnya sampai ke telinga Khalifah Dinasti Fatimiyah, Abu Ali al-Mansur al-Hakim bi-Amr Allah, atau dikenal dengan Al Hakim. Dia kemudian mengundang Ibnu Haitham untuk membuktikan kata-katanya. Dan Ibnu Haitham pun menjawab tantangan tersebut.[1]

Sebelum lebih jauh membahas apa yang dilakukan Ibnu Haitham di Mesir. Agaknya penting kita ketahui terlebih dahulu setting sosial dan politik yang ada di Mesir pada era pemerintahan Al-Hakim. Karena bagaimanapun, setting ini nantinya akan mempermudah kita memahami beberapa keputusan penting yang diambil Ibnu Haitham dalam perjalanan karirnya.

Setting Sosial-Politik Mesir

Al-Hakim adalah khalifah keenam Dinasti Fatimiyah. Dia memerintah pada periode tahun 996 sampai 1021 M. Dia naik tahta mengantikan ayahnya, yang bernama Al-Aziz. Menurut Philip K. Hitti, pada periode pemerintahan Al Aziz lah Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya. Namanya disebut-sebut dalam khotbah jumat mulai dari pesisir Laut Merah, Syam, hingga ke Maroko. Di bawah kepemimpinan Al-Aziz, dalam waktu singkat Kairo sudah menjadi ibu kota dunia menggantikan Baghdad.[2]

Menurut Syed Ameer Ali, kaum Fatimiyah di Mesir merupakan para pendukung kehidupan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Dinasti Abbasiyah ketika pertama kali membangun Baghdad, memberikan perhatian khusus pada ilmu pengetahuan dengan mendirikan Bait Al Hikmah dan perpustakaan yang megah. Dinasti Fatimiyah juga memulai peradabannya dengan pertama-tama penghormati ilmu pengetahuan. Mereka membangun universitas-unversitas, perpustakaan umum, dan lembaga ilmu pengetahuan semacam Bait Al Hikmah, yang bernama Darul Hikmah. Di dalamnya terdapat fasilitas penunjang ilmu pengetahuan yang sangat lengkap, mulai dari buku-buku dalam jumlah besar, peralatan matematika, termasuk para professor dan asistennya yang siap mengajarkan ilmunya pada masyarakat. Dan semua fasilitas ini bisa diakses secara gratis oleh masyarakat tanpa terkecuali.[3]

Khalifah Fatimiyah juga kerap menyelenggarakan seminar-seminar ilmiah. Pada momen seperti ini, semua profesor atau maha guru dari berbagai disiplin ilmu hadir. Mereka dikelompokkan berdasarkan keahliannya, mulai dari logika, metematika, hukum, fisika, dan lain-lain. Seminar semacam ini merupakan momen sakral dalam tradisi keilmuan kaum Fatimiyah. Para professor mengenakan Khala’ atau jubah kebesarannya, dan para petinggi-petinggi negeri ikut hadir untuk menyimak, termasuk khalifah.[4]

Menurut Fazlur Rahman, aspek pendalaman dan pengkajian intesif terhadap ilmu pengetahuan inilah yang menjadi faktor pembeda antara tradisi keilmuan kaum Fatimiyah dengan Abbasiyah. Menurutnya, akdemisi-resmi-negara pertama yang didirikan Khalifah al-Ma’mum dari Dinasti Abbasiyah pada kuartal pertama abad ke-3 H/9 M tidak mendalami ilmu keislaman, melainkan fokus pada penerjemahan karya-karya sains dan filsafat Yunani. Meski demikian, menurut Fazlur Rahman, tradisi yang dirintis Abbasiyah ini sebenarnya yang berpengaruh besar terhadap pendidikan Islam pada masa abad pertengahan atau pada masa Dinasti Fatimiyah.[5]

Tingginya penghargaan kaum Fatimiyah pada ilmu pengetahuan merupakan salah satu fakta yang diakui oleh para sejarawan. Dengan pijakan intelektual yang kokoh, sangat wajar bila kemudian Dinasti Fatimiyah mampu bangkit menjadi salah satu imperium yang disegani dan menjadi bayang-bayang kekuasaan Dinasti Abbasiyah (shadow caliphate).[6]

Menurut Eamonn Gaeron, pada masa Dinasti Fatimiyah, kaum Muslimin menemukan kembali identitasnya sebagai pusat peradaban dunia. Para khalifah Fatimiyah sangat terampil memanfaatkan keuntungan geografisnya yang subur dan berada di titik simpang jalur perdagangan global. Sehingga perkonomian masyarakat juga meningkat, baik dalam bidang pertanian, maupun perdagangan. Industri manufaktur berkembang pesat, dan terobosan ilmiah juga banyak dilakukan.[7]

Masih menurut Eamon Gaeron, salah satu fundamen penting kesuksesan Dinasti Fatimiyah, selain ilmu pengetahuan adalah budaya toleransinya. Para khalifah Fatimiyah berhasil mendirikan sistem sosial politik yang egaliter. Sedemikian sehingga, sistem pemerintahan Fatimiyah lebih mirip seperti sistem Republik yang menganut asas meritokrasi, daripada kerajaan yang mengedepankan nepotisme yang banyak dianut oleh beberapa pemerintahan Islam sebelum mereka, seperti Umayyah dan Abbasiyah.[8]

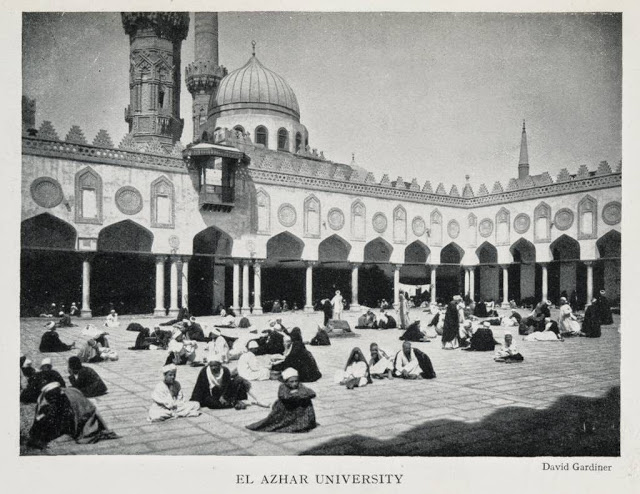

Semangat egaliter dan budaya toleransi yang luas menjadikan legitimasi Dinasti Fatimiyah demikian mengakar. Sehingga masyarakat merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara. Semua hak warga negara sederajat, serta dilindungi oleh Negara. Jalan-jalan Kairo terang benderang di malam hari, sehingga tingkat kejahatan menurun. Di bidang ekonomi, harga-harga barang stabil, dan kesejahteraan warga meningkat. Tapi meskipun sangat toleran, Al Aziz tidak lupa untuk tetap mengakomodir aspirasi basis konsituennya, yaitu kaum Syiah Ismailiyah. Di dalam tembok Istananya, dia membangun sebuah masjid dan universitas yang khusus menjadi pusat pembibitan paham Ismailiyah, yang diberi nama Al Azhar. [9]

Photo karya David Gardinet. Sumber: aliafifiibrahim.blogspot.com

Menurut Fazlur Rahman, kaum Fatimiyah memang kerap menggunakan lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menyebarkan doktrinasi paham mereka. Tapi itu hanya berlaku untuk kalangan terbatas, dan bersifat ekslusif. Di luar itu, mereka tetap mengedepankan toleransi yang sangat tinggi. Suatu hal yang sangat normal terjadi pada setiap perkumpulan ataupun agama. Fazlur Rahman juga membantah pandangan umum yang mengatakan bahwa madrasah-madrasah ortodok dididrikan untuk menyebarkan kontra-propaganda terhadap kaum Syiah. Menurutnya itu semua tidak sepenuhnya benar, mengingat sekolah-sekolah bermahzab Sunni sudah ada sebelumnya. Bahkan kepada pengikut mahzab Sunni, pemerintah Fatimiyah mendirikan juga Bait al Hikmah sebagaimana di Baghdad, untuk melestarikan paham mereka. Tapi setelah Al Aziz wafat, dan digantikan oleh Al Hakim, semua berubah. Bait al Hikmah yang sudah didirikan tersebut ditutup, dan dua Guru Besarnya dihukum mati.[10] (AL)

Bersambung…

Sebelumnya:

Catatan kaki:

[1] Lihat, Discover the World of 11th Century Scientist Ibn Al-Haytham, http://www.ibnalhaytham.com/discover/who-was-ibn-al-haytham/, diakses 7 April 2019

[2] Lihat, Philips K. Hitti, “History of The Arabs; From The Earliest Time To The Present”, London, Macmillan, 1970, Hal. 620

[3] Lihat, Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Yogyakarta, Navila, 2008, hal. 383

[4] Ibid

[5] Lihat, Fazlur Rahman, Islam; Sejarah Pemikiran dan Peradaban, Bandung, Mizan, 2017, hal. 275

[6] Lihat, Eamonn Gaeron, “Turning Points in Middle Eastern History”, USA, The Teaching Company, 2016, Hal. 84

[7] Lihat, Ibid, Hal. 87

[8] Menurut catatan Gaeron, sikap toleran dan terbuka ini bahkan dicontohkan oleh khalifah sendiri. Al Aziz memiliki seorang wazir atau penasehat yang beragama Kristen. Dia pun menempatkan seorang gubernur yang beragama Yahudi untuk memerintah Syam, yang ketika itu mencakup Palestina, Lebanon dan Suriah sekarang. Bahkan istrinya bukan berasal dari Arab, tetapi dari Rusia. Lihat, Eamonn Gaeron, Op Cit, Hal. 88

[9] Lihat, Syed Ameer Ali, Op Cit, hal. 385

[10] Lihat, Fazlur Rahman, Op Cit, hal. 276-277