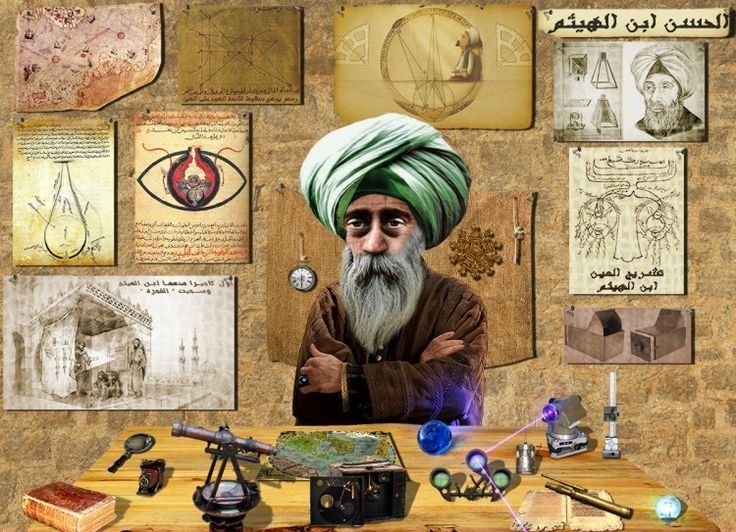

Al-Hakim dijuluki masyarakat barat dengan sebutan “Mad Caliph”. Karena dia dikenal intoleran, dan tidak menerima alasan kegagalan. Ibnu Haitham mengetahui karakter khalifah ini. Maka ketika dia merasa tidak sanggup untuk menjawab tantangan dari khalifah, dia berpura-pura hilang ingatan.

Sejak memasuki era pemerintahan Al Hakim, Kairo kehilangan jati dirinya sebagai kota yang ramah dan toleran. Bukan hanya kelompok non- Muslim, bahkan kaum Muslimin dari kelompok-kelompok non-Ismaili mengalami diskriminasi pada masa ini. Tidak hanya di Kairo, intoleransi menyebar ke segala penjuru wilayah Dinasti Fatimiyah. Di Yerusalem, inilah untuk kali pertama, Gereja Makam Yesus (Holy Sepulchre) dihancurkan kaum Muslimin. Tindakan ini oleh para orientalis ditandai sebagai awal mula lahirnya benih Perang Salib yang berlangsung selama berabad-abad kemudian. Atas tindakannya tersebut, masyarakat Barat menjuluki Al Hakim sebagai “Khalifah yang gila” (“Mad Caliph”).[1]

Namun terlepas dari semua anggapan tersebut, yang jelas di masa pemerintahan Al Hakim, masyarakat Mesir mengalami era transformasi yang signifikan baik secara sosio-kultural maupun politik. Pada masa ini, Fatimiyah melepaskan merit-system, dan memasuki era monarki dalam arti seutuhnya. Khalifah adalah tempat berakumulasinya kekuasaan dan harta. Meski begitu, tradisi keilmuan tidak lepas dari Dinasti Fatimiyah. Bisa dikatakan, era Fatimiyah adalah salah satu anak tangga terpenting dalam pembangunan peradaban dunia hari ini. Dan puncak pencapaian ini terjadi pada masa pemerintahan Al Hakim.[2]

Al Hakim merupakan khalifah yang juga kolektor buku terbanyak. Dia memiliki perpustakaan yang terbagi menjadi 40 ruangan dan berisi buku-buku berharga. Al Hakim tidak ragu menghabiskan ratusan dinar untuk meng-copy, memperbaiki, dan menjaga naskah-naskah ilmiah yang dia miliki. Di masa dialah Darul Hikmah mencapai puncak kemegahannya. Tidak hanya soal buku, Al Hakim juga sangat boros dalam hal membangun sarana prasarana pendidikan. Sebagai contoh, Al Hakim sangat menyukai ilmu astronomi, dan ia membangun pusat observasi ruang angkasa yang sangat megah pada zamannya. Philips K. Hitti menggambarkannya seperti Astrolabe raksasa. Tempat ini digunakan untuk melihat zodiac, waktu, dan arah kiblat.[3]

Demikianlah kurang lebih situasi yang harus dihadapi oleh Ibnu Haitham. Di satu sisi, Dinasti Fatimiyah dengan segenap kemegahannya menjanjikan fasilitas untuk mengeksplorasi ilmu seluas mungkin. Tapi di sisi lain, dia akan bekerja pada khalifah intoleran, yang tidak menerima alasan kegagalan. Tapi mungkin karena kecintaannya yang besar pada ilmu pengetahuan, Ibnu Haitham memilih untuk menerima tantangan tersebut dan bergegas menjemput takdirnya.

Gagal Menjawab Tantangan

Ibn Haitham, mungkin tidak pernah membayangkan tantangan sesungguhnya yang akan dia hadapi. Dia memang lahir dan besar di Basrah, kota yang merupakan muara dari semua aliran sungai di Asia Tengah. Tapi Sungai Nil berbeda. Sejak ribuan tahun, karakter alamiah aliran Sungai Nil yang ada di Mesir memang memiliki prilaku yang khas. Setiap musim penghujan, air sungai ini akan meluap dan membawa luapan lumpur yang menyebar hingga radius 15 hingga 50 kilometer di sekitar aliran sungai.[4] Fenomena ini mungkin disebabkan oleh posisi Mesir yang tepat berada di bagian paling hilir aliran sungai ini.

Sungai Nil memiliki panjang sekitar 4.132 mil (6.650 kilometer). Tak heran bila kemudian ia disebuat sebagai “bapak sungai Afrika”. Hulu sungai ini berada di wilayah selatan Afrika yang dilalui garis Khatulistiwa, lalu mengalir ke utara melalui timur laut Afrika dan bermuara di Laut Mediterania. Saat ini, cekungannya meliputi bagian Tanzania, Burundi, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Uganda, Sudan Selatan, Ethiopia, Sudan, dan Mesir.[5]

Sama seperti peradaban Sungai Indus di Asia Selatan, sejak ribuan tahun lalu, di sepanjang aliran Sungai Nil sudah berdiri sejumlah peradaban. Luapan tahun yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Nil inilah yang membuat wilayah sekitarnya demikian subur untuk ditanami. Masyarakat yang tinggal di sekitarnya menjadi makmur. Selain itu, sungai ini menjadi semacam jalan tol yang menghubungkan antara satu peradaban dengan peradaban lainnya di Afrika. Konstalasi peradaban ini kelak yang menstimulus lahirnya rezim adidaya purba di Mesir, yang gelar rajanya disebut sebagai Fir’aun.

Ketika masa pemerintahan Al-Mu’iz, khalifah keempat Dinasti Fatimiyah, dia melihat adanya potensi besar dari kondisi geografis Mesir. Pada masa itu, wilayah Mesir terletak di titik pertemuan antara arus besar perdagangan dua benua, Afrika dan Asia. Mesir memiliki Sungai Nil yang menjadi jalan Tol kuno untuk menjangkau hingga ke pedalam Afrika. Mesir juga berada di tepian Laut Merah, yang merupakan kanal akhir perdagangan global kuno. Sedang di atasnya, ada Alexandria yang merupakan kota pelabuhan kuno yang langsung menatap Mediterania dan Eropa. Dengan semua potensi geo-politiknya, Mesir adalah sebuah wilayah yang sempurna untuk menancapkan pusat pengaruh di muka bumi. Dan yang terpenting, secara strategis, posisi Mesir langsung menatap kawasan Timur, jantung kekuatan kaum Muslimin, yang ketika itu masih berada di bawah kekuasaan pesaingnya, Dinasti Abbasiyah.

Setelah menguasai Mesir sepenuhnya, Al Mu’izz lalu memilih satu lokasi di tepian Sungai Nil yang subur, beberapa mil di sebelah utara Fustat, ibu kota yang dulunya di pilih oleh Amr bin Ash sebagai pusat kota propinsinya. Al Mu’izz lalu memerintahkan anak buahnya untuk mulai membangun infrastruktur sebuah ibu kota di wilayah tersebut. Berbagai keahlian, mulai dari sarjana hingga kuli-kuli kasar berdatangan ke Mesir untuk membangun ibu kota Dinasti Fatimiyah. Mirip seperti ketika Abbasiyah membangun Baghdad dari Nol, demikianlah ibu kota baru Dinasti Fatimiyah ini. Ibu Kota yang megah ini baru selesai dibangun setelah empat tahun, dan beri nama Al Qahira (yang Berjaya) atau kemudian dikenal sekarang dengan Kairo.[6]

Hanya saja, banjir Sungai Nil masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup merepotkan bagi pemerintah Fatimiyah. Setiap tahun mereka harus mengeluarkan kocek cukup tebal untuk membiayai pekerjaan umum seperti membersihkan dan merawat aliran sungai Nil. Menurut Eamonn Gaeron, sejak awal ditemukannya, Sungai Nil memang langganan banjir. Tapi berkat keahlian dan kecakapan orang-orang Al Mu’izz ketika mendirikan kota Kairo, aliran sungai Nil berhasil dikendalikan, bahkan menjadi bermanfaat dalam menunjang lahan pertanian yang subur. Hanya saja, merawat aliran ini dibutuhkan kedisiplinan, dan tentu saja biaya. [7]

Sekali saja proses perawatan ini terbengkalai, maka yang terjadi adalah bencana alam yang berdampak luas secara struktural. Sebagaimana yang kelak terjadi ketika masa pemerintahan Al Mustansir (cucu Al-Hakim). Dimana semua kegiatan merawat Sungai Nil sempat berhenti. Akibatnya, banjir kembali melanda Kairo berkali-kali. Dan berkali-kali itu pula masyarakat mengalami gagal panen. Tidak teraturnya jadwal panen, menyebabkan pasokan bahan makanan dan harga-harga menjadi tidak stabil. Krisis ekonomi terjadi, dan barang-barang menjadi langka. Puncaknya adalah bencana kelaparan yang terjadi selama tujuh tahun, antara tahun 1065 hingga 1072 masehi. Bencana kelaparan ini diikuti pula dengan wabah penyakit yang menyebar ke seluruh negeri. [8]

Maka demikianlah, ketika masa Al-Hakim, dia sudah berniat untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Dan Ibnu Haitham adalah jawaban atas semua mimpinya. Maka tak ayal, ilmuwan nyentrik ini dianugerahi posisi penting di dalam istana. Dia diberikan akses istimewa ke semua hal yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang diberikan. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan.

Sebagaimana dikisahkan oleh Ibn al-Qifṭī (wafat 1248), ketika Ibnu Haitham mempelajari secara komprehensif sifat-sifat alamiah Sungai Nil, dia langsung menyadari ketidakmampuannya. Akan tetapi dia tidak menyatakan secara terbuka ikhwal ketidakmampuannya ini, karena dia khawatir Al-Hakim akan murka. Untuk mensiasatinya, Ibnu Haitham berpura-pura gila. Dia akhirnya dikurung dalam istana, dan terus diketahui “gila” sampai akhir hayat Al-Hakim.[9] (AL)

Bersambung…

Sebelumnya:

Catatan

kaki:

[1] Lihat, Eamonn Gaeron, “Turning Points in Middle Eastern History”, (USA, The Teaching Company, 2016) Hal. 89

[2] Ibid

[3] Kitab al Manasir diterjemahkan dalam Bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona, kemudian diberi judul “Optica Thesaurus” dan diterbitkan pada tahun 1572 M . Inilah kitab induk pengembangan optik dunia. Lihat, Philips K. Hitti, “History of The Arabs; From The Earliest Time To The Present”, (London, Macmillan, 1970) hal. 629

[4] Lihat, https://sejarahlengkap.com/dunia/peradaban-sungai-nil, diakses 8 April 2019

[5] Lihat, Nile River, https://www.britannica.com/place/Nile-River, diakses 8 April 2019

[6] Lihat, Eamonn Gaeron, Op Cit, Hal. 86

[7] Ibid , Hal. 89

[8] Ibid

[9] Lihat, Ibn al-Haytham, https://www.britannica.com/biography/Ibn-al-Haytham, diakses 7 April 2019