“I am not what I think I am and I am not what you think I am; I am what I think that you think I am.”

—Ο—

Islam sebagai Cermin-diri

Izinkan saya memulai catatan ini dengan gambaran tentang Islam sebagai cermin-diri kita sendiri. Apabila seseorang melihat Islam sebagai agama yang sempit, sumpek, angkuh dan tak bermakna, sebenarnya dia sedang melihat ke dalam dirinya sendiri melalui cermin Islam. Begitu pula apabila dia melihat Islam sebagai oase keilahian, kekudusan Ilahi, kebenaran, keadilan, jalan menuju Tuhan, kedalaman, kedamaian, ketenangan dan sebagainya, maka dia juga sebenarnya sedang memantulkan dirinya dalam cermin Islam tersebut.

Marilah kita simak kisah yang suka dikutip oleh para penulis tasawuf ini. Konon, suatu ketika seekor anjing memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cermin. Begitu melihat dirinya dalam cermin, anjing itu langsung menggonggong. Cermin pun otomatis memantulkan bayangan anjing yang juga sedang menggonggong ini. Melihat anjing dalam cermin yang juga ikut menggonggong, anjing ini pun makin keras menggonggong. Akhirnya, dalam keadaan lelah, anjing ini menemui ajalnya. Tak lama berselang, anjing kedua masuk. Dengan wajah tersenyum dan riang, anjing kedua ini langsung menemukan bayangannya yang juga tersenyum dan riang di dalam cermin. Keriang-gembiraan ini lantas berubah menjadi persahabatan dan kemesraan hubungan dengan dirinya sendiri.

Ilustrasi di atas sesungguhnya menggambarkan hubungan antara subjek dan objek yang diamati, hubungan antara keadaan subjektif dan kenyataan objektif, hubungan antara alam pikiran dan dunia luar. Satu Islam yang sama bisa ditanggapi secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda atau oleh orang yang sama dalam keadaan yang berbeda. Secara psikologis kita dapat mengatakan bahwa setiap orang mempersepsi Islam atau gagasan tertentu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dan karena keadaan seseorang senantiasa berubah-ubah, maka satu orang dapat menangkap Islam yang sama secara berbeda dalam waktu dan keadaan yang berbeda.

Dalam kajian-kajian psikologi telah terbukti bahwa manusia menerapkan perhatian yang selektif (selective attention). Seringkali apa yang menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain, atau sebaliknya. Jelas bahwa ada kecenderungan dalam diri kita untuk melihat apa yang ingin kita lihat dan mendengar apa yang ingin kita dengar. Perbedaan perhatian ini timbul dari faktor-faktor subjektif dalam diri kita.[1] Motif, sikap, kebiasaan dan kemauan mempengaruhi apa yang kita perhatikan.

Dalam perjalanan naik gunung, geolog akan memperhatikan bebatuan; ahli botani akan memperhatikan tetumbuhan, ahli zoologi akan memperhatikan binatang; ahli matematika akan memperhatikan pola dan bentuk; orang beragama akan senantiasa bertasbih menggumamkan kebesaran Allah. Jadi, objek yang kita perhatikan sebenarnya berbicara tentang siapa kita. Islam yang kita yakini datang dari sumber kebenaran mutlak ini tentu layak kita sebut sebagai objek cermin Ilahi yang bukan saja memantulkan kehendak Dia tapi juga memperlihatkan siapa kita.

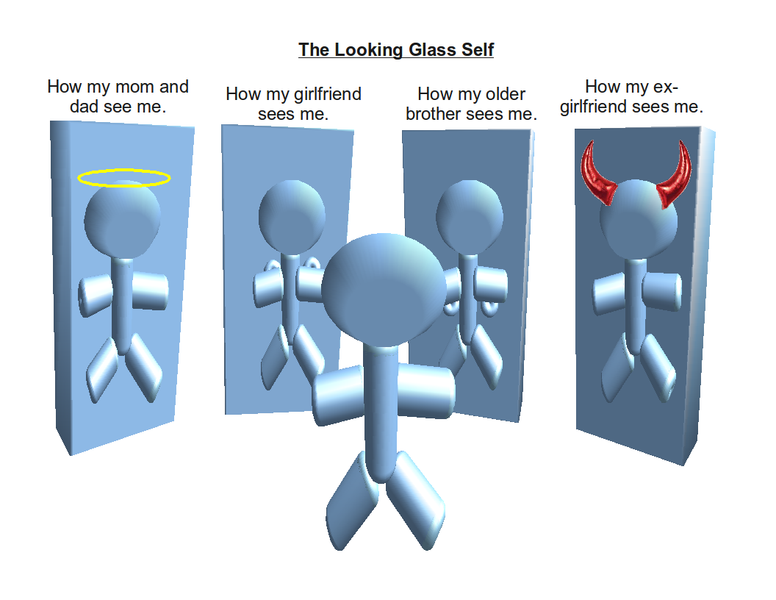

Dalam psikologi sosial, Charles Horton Cooley pada tahun 1902 pernah memperkenalkan teori looking-glass self yang menyatakan bahwa seseorang tumbuh dari interaksi-interaksi interpersonal suatu masyarakat dan persepsi-persepsi orang lain. Maksudnya, orang membentuk diri mereka sendiri berdasarkan pada persepsi orang lain, yang pada gilirannya mengantarkan orang untuk menegaskan persepsi orang lain terhadap dirinya sendiri. Cooley menjelaskan bahwa masyarakat adalah kumpulan diri yang saling berjalin-berkelindan dan saling mempengaruhi. Istilah “looking glass self” pertama kali digunakan Cooley dalam karyanya yang berjudul Human Nature and the Social Order.[2] Cooley meringkas pendapatnya dalam ungkapan berikut: “I am not what I think I am and I am not what you think I am; I am what I think that you think I am.”

Dalam ilmu komunikasi dikatakan bahwa words don’t mean; people mean (kata-kata tidak mempunyai makna; oranglah yang memaknainya). Kalau Anda mengatakan kepada anak kecil “mainan”, maka yang terbayang di benaknya adalah seperangkat mobil-mobilan, boneka, dan yang semacamnya. Tetapi, kata “mainan” di benak orang dewasa bisa berarti banyak hal, termasuk urusan yang sama sekali “tidak main-main”. Ketika seorang pejabat militer berbicara tentang “pengamanan”, kelompok oposisi akan memaknainya sebagai represi. Demikian pula ketika dalam al-Qur’an ada kata jihad, maka makna yang muncul di benak kita akan mengikuti pola yang telah kita bentuk sebelumnya. Jika dalam Islam ada doktrin kemaksuman kepada Nabi, maka sebagian akan melihatnya sebagai potensi kediktatoran dan ekstremisme sedangkan sebagian lain justru melihatnya sebagai sumber keabadian dalam Islam. Dan begitulah seterusnya. (MK)

Bersambung…

Catatan kaki:

[1] Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Rosdakarya 1993, hal. 53.54.

[2] Cooley, Charles H. Human Nature and the Social Order. New York: Scribner’s, 1902. Hal. 183-184.