“Dinasti Fatimiyah mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Khalifah Al Aziz. Menurut Eamonn Gaeron, kunci kesuksesannya adalah Merit-System, keterbukaan dan toleransi.”

—Ο—

Al Mu’izz memerintah sampai tahun 975 M. Ketika ia wafat, putra-putranya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga ia tidak memiliki kandidat dari keturunannya untuk menggantikan posisinya. Kedudukannya kemudian digantikan oleh saudaranya bernama Abu Mansur Nizar al Aziz bi-llah yang menjadi Khalifah kelima Dinasti Fatimiyah.[1] Ia bergelar Al Aziz, yang memerintah pada periode 975–996 Masehi.

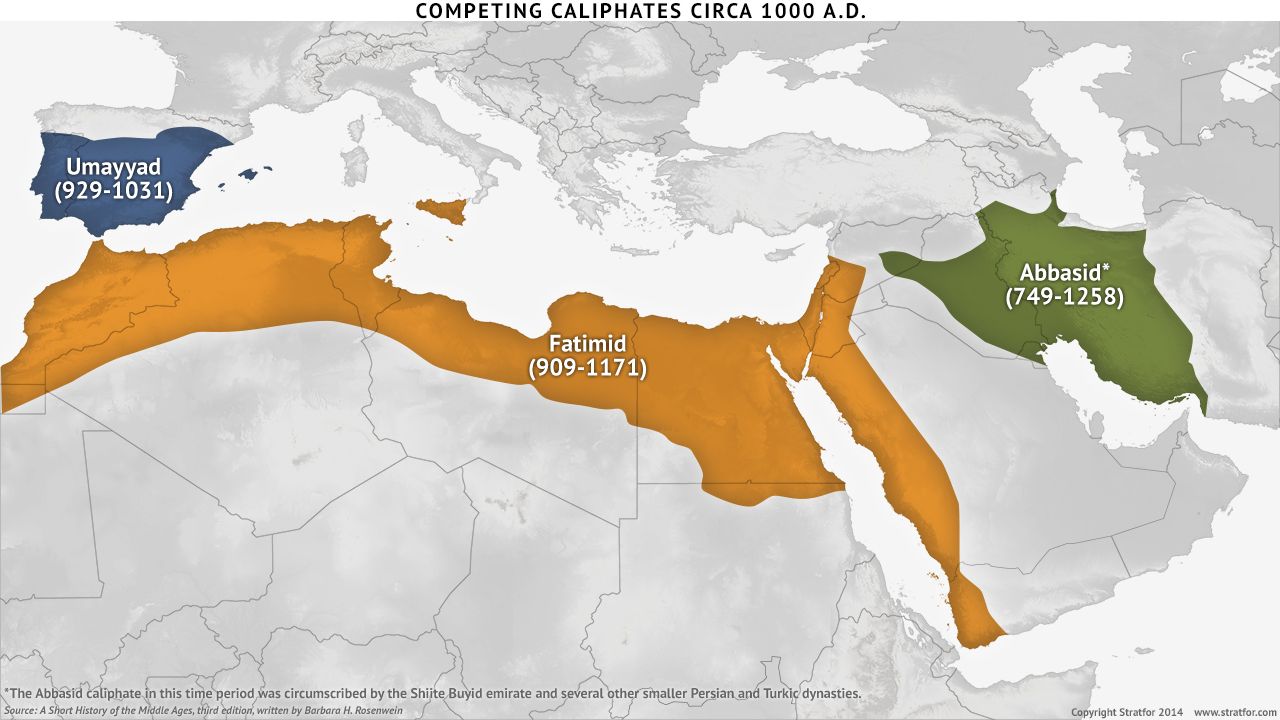

Pada periode pemerintahan Al Aziz lah Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya. Namanya disebut-sebut dalam khotbah jumat mulai dari pesisir Laut Merah, Syam, hingga ke Maroko. Ia tidak hanya melestarikan semua capaian yang sudah dirintis oleh Al Mu’izz, melainkan menyempurnakannya, sehingga semua capaian tersebut benar-benar mengakar di Mesir. Di bawah kepemimpinan Al Aziz, dalam waktu singkat Kairo sudah menjadi ibu kota dunia menggantikan Baghdad.[2]

Terkait pertanyaan tentang bagaimana kaum Fatimiyah mampu dengan cepat mencapai kemajuan tersebut? Sebuah jawaban menarik dikemukakan oleh Eamon Gaeron. Menurutnya, visi pembangunan yang dirintis oleh Al Mu’izz, bersifat egaliter dan mengedepankan toleransi. Hal inilah yang dilestarikan oleh Al Aziz, sehingga sistem pemerintahan Fatimiyah lebih mirip seperti sistem Meritokrasi, daripada kerajaan yang mengedepankan nepotisme yang banyak dianut oleh beberapa pemerintahan Islam sebelum mereka, khususnya Umayyah dan Abbasiyah. Menurut catatan Gaeron, sikap toleran dan terbuka ini bahkan dicontohkan oleh khalifah sendiri. Al Aziz memiliki seorang wazir atau penasehat yang beragama Kristen. Ia pun menempatkan seorang gubernur yang beragama Yahudi untuk memerintah Syam, yang ketika itu mencakup Palestina, Lebanon dan Suriah sekarang. Bahkan istrinya bukan berasal dari Arab, tetapi dari Rusia.[3]

Semangat egaliter dan budaya toleransi yang luas menjadikan legitimasi Dinasti Fatimiyah demikian mengakar. Meskipun menoritas, kaum Fatimiyah lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan pengaruh merekapun mudah berkembang pesat. Masyarakat merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara. Semua hak warga Negara sederajat serta dilindungi oleh Negara. Jalan-jalan Kairo terang benderang di malam hari, sehingga tingkat kejahatan menurun. Di bidang ekonomi, harga-harga barang stabil, dan kesejahteraan warga meningkat. Tapi meskipun sangat toleran, Al Aziz tidak lupa untuk tetap mengakomodir aspirasi basis konsituennya, yaitu kaum Syiah Ismailiyah. Di dalam tembok Istananya, ia membangun sebuah masjid dan universitas yang khusus menjadi pusat pembibitan paham Ismailiyah, yang diberi nama Al Azhar.

Kisah tentang Al Azhar yang dijadikan sebagai pusat pembibitan ajaran Ismailiyah, memang sangat terkenal di kalangan para sejarawan. Syed Ameer Ali mengulasnya cukup panjang dalam karyanya, “The Spirit of Islam”. Ia mencuplik deskripsi yang disampaikan oleh Makrizi tentang salah satu ritual yang rutin terjadi di dalam Al Azhar.

“Setiap dua kali seminggu, tiap senin dan rabu, Da’i al-Du’at, Mahaguru Gedung Pertemuan tersebut mengadakan rapat yang sering dihadiri oleh kaum laki-laki dan perempuan. Mereka mengenakan pakaian putih dan duduk di kursi terpisah. Pertemuan itu dinamakan Majelis Al Hikmah (Majelis Hikmah). Sebelum acara inisiasi dimulai, Da’i al-Du’at menunggu khalifah yang merupakan bagianj dari Guru Besar. Setelah khalifah datang, mereka akan membacakan materi yang akan disampaikan pada murid-murid baru. Setelah dibacakan maka khalifah akan membubuhkan tandatangan pada naskah itu. Sesudah kuliah, murid-murid akan mencium tangan Mahaguru dan dengan hormat para murid akan menyentuh tanda tangan Sang Maha Guru dengan keningnya.”[4]

Menurut Fazlur Rahman, kaum Fatimiyah memang kerap menggunakan lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menyebarkan doktrinasi paham mereka. Tapi itu hanya berlaku untuk kalangan terbatas, dan bersifat ekslusif. Di luar, mereka tetap mengedepankan toleransi yang sangat tinggi. Suatu hal yang sangat normal terjadi pada setiap perkumpulan ataupun agama. Fazlur Rahman juga membantah pandangan umum yang mengatakan bahwa madrasah-madrasah ortodok dididrikan untuk menyebarkan kontra-propaganda terhadap kaum Syiah. Menurutnya itu semua tidak sepenuhnya benar, mengingat sekolah-sekolah bermahzab Sunni sudah ada sebelumnya. Bahkan kepada pengikut mahzab Sunni, mereka mendirikan juga Bait al Hikmah sebagaimana di Baghdad, untuk melestarikan paham mereka. Tapi setelah Al Aziz wafat, dan digantikan oleh putranya bernama Al Hakim, semua berubah. Bait al Hikmah yang sudah didirikan tersebut ditutup, dan dua Guru Besarnya dihukum mati.[5] (AL)

Bersambung…

Sebelumnya:

Dinasti Fatimiyah (4): Menjadi Pusat Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Dunia

Catatan kaki:

[1] Lihat, Eamonn Gaeron, “Turning Points in Middle Eastern History”, USA, The Teaching Company, 2016, Hal. 86. Sebagian informasi ada yang menyebutkan bahwa Al Aziz adalah putra dari Al Muizz.

[2] Lihat, Philips K. Hitti, “History of The Arabs; From The Earliest Time To The Present”, London, Macmillan, 1970, Hal. 620

[3] Lihat, Eamonn Gaeron, Op Cit, Hal. 88

[4] Lihat, Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Yogyakarta, Navila, 2008, hal. 385

[5] Lihat, Fazlur Rahman, Islam; Sejarah Pemikiran dan Peradaban, Bandung, Mizan, 2017, hal. 276-277