“Bagaimanapun secara kuantitatif kita menghitung sebab-sebab diterimanya orang-orang Arab ini, khususnya kaum Alawiyin, pada akhirnya modal kualitatif lah yang menjadi alasan utama diterimanya mereka sebgaai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Nusantara.”

—Ο—

Sebagaimana sudah diurai dalam edisi sebelumnya, bahwa pada akhir abad ke-18, keturunan Arab yang berasal dari Hadramaut atau kaum Alawiyin telah berhasil melakukan asimilasi dengan ningrat-ningrat lokal. Mereka kemudian berhasil membentuk apa yang diistilahkan Ismail Fajri Alatas sebagai “kultur Hadrami hibrida” di Nusantara. Pada titik ini, mereka tidak lagi mengindentifikasi diri mereka sebagai bangsa Arab. Melainkan mereka sudah menjadi Melayu, Bugis, Minangkabau, dan sebagainya.

Ismail Fajrie Alatas dalam catatannya mengumpamakan, bahwa pada masa ini, identitas generasi Hadrami hibrida tersebut lebih mirip seperti konsep “Melayu”. Dimana konsep “Melayu” sendiri merupakan sebuah kompleks kultural dan bukan etnisitas atau ras. Disamping mengikat diri dengan hubungan kekerabatan lokal, kaum Alawiyin juga berhasil mengadopsi cara-cara dan kebudayaan masyarakat setempat. Sehingga pada tahap selanjutnya, mereka tidak lagi terlihat sebagai orang asing. Tapi menjadi bagian inheren dengan unsur kebhinekaan yang memang sejak lama ada di Nusantara.[1]

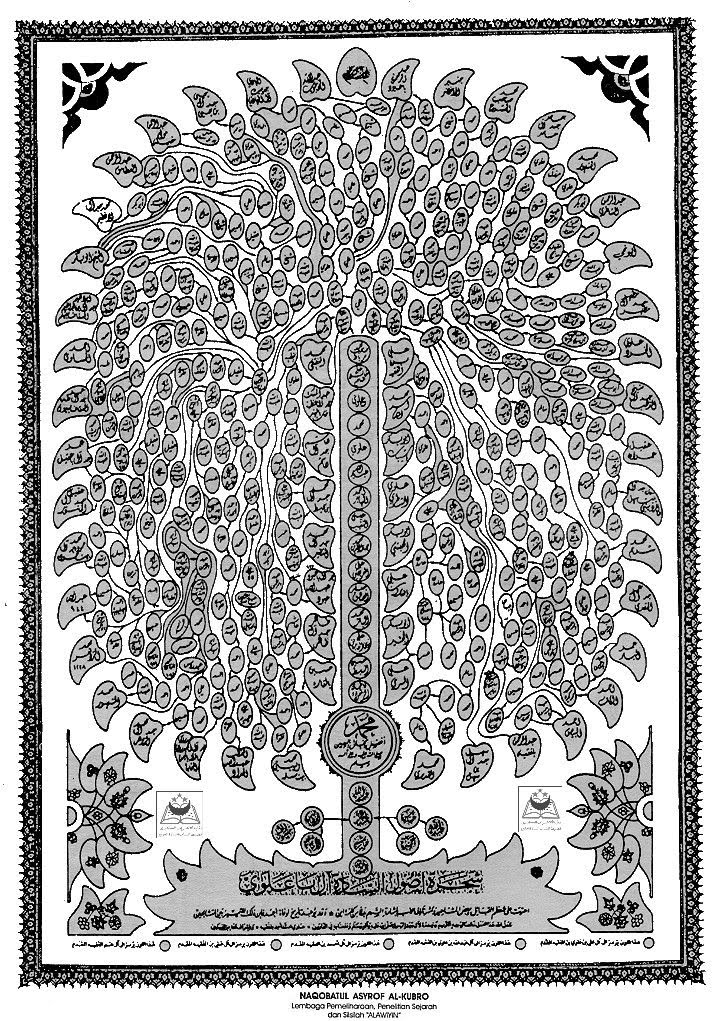

Namun demikian, meski sudah tampak demikian melebur dengan identitas lokal, proses asimiliasi yang terjadi antara kaum Alawiyin dengan ningrat lokal tidak berlangsung secara simetris. Menurut Ismail Fajrie Alatas, dalam hal menjaga kemurnian nasab, kaum Alawiyin memiliki privilege sendiri. Walaupun putra-putra kaum Alawiyin (para sayid) mengawini para perempuan lokal, tapi mereka tidak mengawinkan putri-putri mereka dengan golongan non-sayid, termasuk para penguasa. Relasi asimetris inilah yang membantu proses asimilasi kaum Alawiyin dengan penduduk lokal, namun di saat yang sama menjaga kemurnian silsilah, sehingga menjamin identitas genealogi mereka. [2]

Satu hal yang perlu ditekankan di sini, konsep relasi yang dibangun oleh komunitas Alawiyin di atas tidak sama dengan konsep pemurnian ras sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang juga berdiaspora ke berbagai penjuru dunia demi menjaga identitasnya. Sebaliknya, kaum Alawiyin justru membentuk identitasnya di tempat mereka hidup. Sedang penjagaan mereka atas kemurnian genealogi, lebih ditujukan untuk menjamin tetap terbukanya ruang relasi mereka dengan komunitas yang lebih besar dari lokalitas yang mereka diami.

Alhasil, dengan metode merumuskan silsilah seperti ini, anak-anak hasil perkawinan kaum Alawiyin dan ningrat lokal tersebut dikenal oleh penduduk setempat sebagai bagian integral dari kelompok mereka dan di saat yang sama, mereka juga menjadi bagian dari jaringan diaspora Hadrami yang jauh lebih luas dari lokalitas mereka.[3]

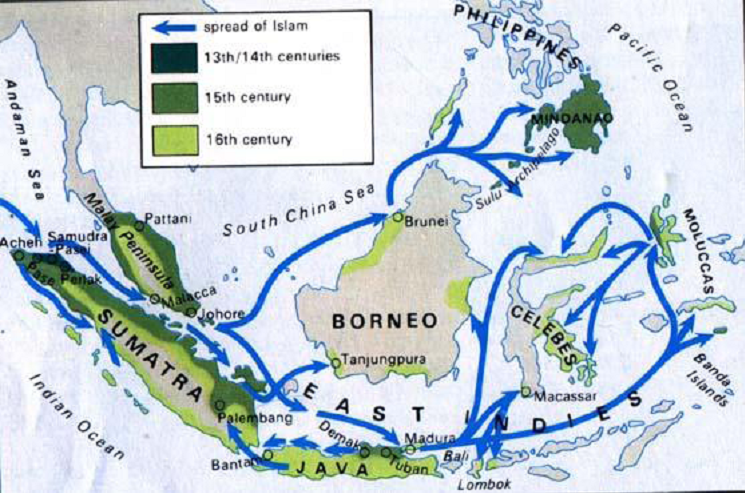

Dengan kata lain, sebagimana disampaikan Ismail Fajrie Alatas, walaupun para keturunan Alawiyin ini bertindak dalam kapasitas lokal, mereka juga dengan mudah dapat merantau dan menjalin hubungan dengan jaringan diaspora Hadrami, sehingga menghasilkan tingkat mobilitas yang begitu tinggi. Perairan Nusantara dengan segenap kecairannya, membuka peluang bagi artikulasi identitas tak terhingga, yang memungkinkan diaspora Hadrami menjadi pribumi dan di saat yang sama menjadi bagian dari komunitas diskursif yang lebih luas. Individu-individu seperti inilah yang disebut Engseng Ho sebagai “kosmopolitan lokal” (local cosmopolitans).[4]

Musa Kazhim, dalam buku Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara, menjelaskan bagaimana sejumlah modal identitas yang dimiliki kaum Alawiyin di periode sebelum abad ke-18 tersebut, berhasil menggandakan kekuatan dakwah Islam damai yang memang menjadi misi tersendiri bagi kaum Alawiyin kemanapun mereka mengembara. Mengutip Engseng Ho (2006) dan Kathirithamby-Wells (2009), Musa Kazhim mengisahkan, pada 1700—1824, empat ulama muda keturunan Alawiyin berdiaspora ke Nusantara setelah menamatkan pendidikan agamanya di Hadramaut. Di Malabar, empat ulama muda ini berguru terlebih dahulu kepada Sayid Muhammad bin Hamid dan Sayid Syekh bin Muhammad Al-Jufri, sebelum berdakwah di daerah Melayu dan Bugis. [5]

Empat ulama muda tadi, kemudian banyak yang dijadikan menantu oleh raja setempat. Dua di antaranya, sebagaimana penjelasan Engseng Ho (2006), Sayid Utsman bin Abdurrahman bin Syihab, yang tinggal di Siak dan menikah dengan putri Raja Alam; dan Sayid Husayn bin Ahmad Al-Qadri yang bermukim di Matan, Sulawesi, dan menikah dengan putri sultan setempat. Kedua ulama ini dikenal sebagai penurun sultan-sultan sayid di kedua tempat tersebut; bahkan, putra Sayid Husayn bin Ahmad, Abdurahhman, dikenal sebagai pendiri trah Al-Qadri kesultanan Pontianak. Adapun dua orang lain keturunan Alawiyin tadi, Sayid Muhammad bin Karaisha menjadi dai di kesultanan Trengganu dan Sayid ‘Aydarus bin Abdurrahman ‘Aydarus dikenal sebagai penemu Kota Kubu di Kalimantan Tengah, sementara di Aceh terkenal dengan julukan Tuan Besar Aceh.[6]

Dari kisah tersebut kita bisa memaknai, bahwa bagaimanapun secara kuantitatif kita bisa menghitung sebab-sebab diterimanya orang-orang Arab ini, khususnya kaum Alawiyin, pada akhirnya modal kualitatif lah yang menjadi alasan utama diterimanya para keturunan Alawiyin ini menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari kehidupan masyarakat Nusantara.

Sebagaimana dikatakan Musa Kazhim, keempat ulama yang dikisahkan di atas, benar-benar memiliki kedalaman ilmu Islam sebelum pergi berdakwah. Kealiman inilah yang menyebabkan mereka diterima di mana-mana. Kealiman ini pula yang menyebabkan para Habib selalu mengikrarkan dakwah damai di mana pun mereka berada. Sebagai salah satu bukti, seperti dijelaskan Engseng Ho (2006), jauh sebelum empat habib muda tersebut berdakwah, kakek moyang mereka yang berdakwah di salah satu kerajaan Bugis—tampaknya mengikuti nenek-moyang mereka—melakukan aksi simbolisme perdamaian, dengan mematahkan pedang sebagai tanda deklarasi antikekerasan.[7]

Konsekuensi dakwah damai tersebut adalah kepercayaan yang diberikan oleh para pejabat kerajaan. Dakwah damai juga menyebabkan banyak habib diminta untuk menjadi pengajar ilmu agama di beberapa kerajaan di Nusantara, seperti Pakubuwono II di Surakarta yang mendatangkan seorang Sayid Alawi dari Batavia sekitar tahun 1737 ke Surakarta; tetapi dia tidak disukai oleh pihak pemerintah Hindia Belanda (Ricklefs 1997). Contoh lain adalah Sumenep yang menjadi pusat studi Islam karena memiliki puluhan Habib guru yang mengajar berbagai bidang keilmuan Islam dengan multidisiplin pelajaran (Riddell 2001). Oleh karena itu, dakwah damai yang dibawa oleh Habib merupakan dakwah bil ilmi, melalui ilmu.[8] (AL)

Bersambung ke:

Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara; Studi Kiprah Keturunan Arab Meracik NKRI (14)

Sebelumnya:

Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara; Studi Kiprah Keturunan Arab Meracik NKRI (12)

Catatan kaki:

[1] [1] Lihat, Ismail Farie Alatas, “Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, Ilmu Pngetahuan Kolonial dan Enisitas”, dalam L. W. C. van den Berg, Orang Arab di Nusantara, Jakarta, Komunitas Bambu, 2010, hal. xxxiii

[2] Ibid, xxxiv

[3] Ibid, xxxv

[4] Ibid

[5] Lihat, Musa Kazhim, “Sekapur Sirih Sejarah ‘Alawiyin dan Perannya Dalam Dakwah Damai Di Nusantara: Sebuah Kompilasi Bahan”, dalam Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), hal. 17

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Ibid