Keyakinan adalah derajat dan tingkat pengetahuan yang hanya dapat diperoleh melalui akal, keberakalan, keberpikiran, selain juga tindakan dan pelaksanaan. Untuk mencapai keyakinan itu, fitrah manusia akan mendesak akal untuk bertanya, meragukan, memikirkan, mempertimbangkan, mencari bukti, mengotak-atik semua objek yang hadir di dalam dirinya.

Latarbelakang

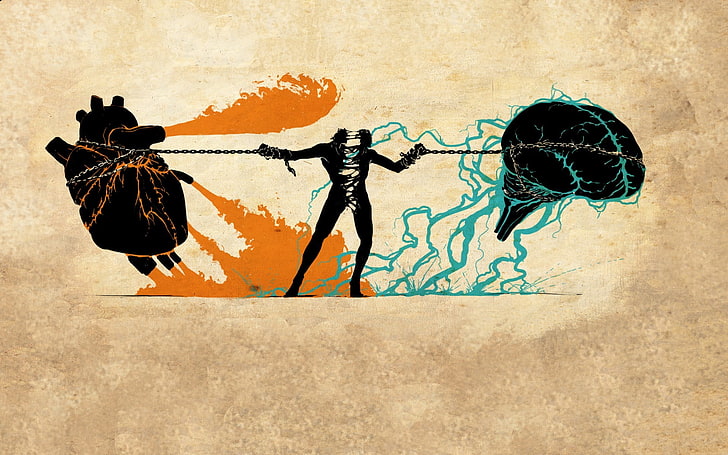

Salah satu masalah terbesar dalam epistemologi Islam adalah persoalan kedudukan akal dan kalbu. Apakah keduanya saling bertentangan—seperti asumsi sebagian? Jika bertentangan, manakah yang lebih unggul? Jika tidak bertentangan, bagaimana posisi masing-masing dalam pembentukan pengetahuan manusia?

Dari persoalan tersebut di atas kemudian para sarjana Muslim biasanya membagi dua kelompok besar pakar Islam: para filosof dan teolog dianggap lebih mengunggulkan akal, sementara kaum sufi dianggap mengedepankan kalbu dalam meraih pengetahuannya.

Namun demikian, penyelidikan yang lebih jauh terhadap kontroversi ini dalam literatur Islam membawa kita pada kesimpulan yang berbeda. Anggapan bahwa akal dan kalbu merupakan dua daya manusia yang bertentangan ternyata lebih merupakan kesalahpahaman ketimbang kesimpulan yang berdasarkan pada bukti dan argumen yang sahih.

Sebaliknya, keduanya merupakan suatu kesatuan tunggal yang memiliki nama berbeda lantaran dilihat dari perspektif yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Sejumlah penganut filsafat Hikmah, sebagaimana yang akan kita lihat dalam makalah ini beranggapan bahwa alih-alih bertentangan, kalbu merupakan daya yang berfungsi mengaktifkan akal atau akal adalah aktivitas kalbu itu sendiri.

Bagi mereka, keberpikiran adalah puncak keberakalan dan kemanusiaan. Bukan hanya pengalaman mistis dan spiritual mesti melalui proses keberpikiran, melainkan lebih dari itu keberpikiran adalah hakikat dan esensi kemanusiaan.

Sejak manusia mewujud di mayapada, ia adalah makhluk yang berpikir dan rasional. Memandang keberpikiran sebagai faktor yang dapat mengurangi atau memiskinkan nilai pengalaman – mistis ataukah yang lainnya — bertentangan dengan korat manusia, dus menafikan esensi manusia mendapat peluang pengalaman mistis itu sendiri.

Prinsip ilmu hudhuri yang dianggap sebagai penjelasan filosofis yang kokoh tentang pengalaman mistis juga harus dipahami dalam kerangka keberpikiran dan keberakalan manusia. Prinsip ini tidak berkaitan dengan sembarang makhluk perasa, sehingga orang bisa dengan mudah merujuk pada contoh-contoh rasa manis, asem, pahit dan sebagainya lalu memaparkan pandangan mengenai ilmu dan kesadaran. Ilmu, kesadaran dan pengalaman mistis manusia, apa pun namanya, pasti dan niscaya berkaitan dengan statusnya sebagai makhluk berakal dan berpikir. Bahwa orang gagap menjelaskan masalah-masalah seperti itu secara tepat bukan bukti ketidakberakalan dan ketidakberpikirannya.[1]

Rasa manis, juga rasa sedih, gembira, cemas dan sebagainya adalah kebenaran swabukti (self-evident) yang tidak perlu dibuktikan selain dengan kehadiran semua objek rasa itu dalam subjek memang benar adanya. Tetapi, manakala subjek bersangkutan adalah manusia yang sudah menjadi kodrat dan fitrahnya untuk memikirkan dan merenungkan semua keadaan dan perasaan yang hadir di dalam dirinya secara sengaja maupun tidak, maka manusia itu tidak akan begitu saja menerima keadaan dan perasaannya apa adanya. Manusia akan memikirkan keadaan, pengalaman dan perasaan dalam dirinya agar sampai pada keyakinan yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya. Dan itulah titik pembeda antara manusia dan segenap binatang lainnya.[2]

Binatang bisa punya rasa tertentu mengenai objek atau keadaan, tetapi binatang tidak bisa mencapai tingkat keyakinan seperti manusia. Keyakinan adalah derajat dan tingkat pengetahuan yang hanya dapat diperoleh melalui akal, keberakalan, keberpikiran, selain juga tindakan, pelaksanaan dan pengalaman. Untuk mencapai keyakinan itu, fitrah manusia akan mendesak akal untuk bertanya, meragukan, memikirkan, mempertimbangkan, mencari bukti, dan menyelidiki objek yang hadir di dalam dirinya.

Keresahan dan kegelisahan akan terus bergelinjang dalam diri manusia sampai datang suatu keyakinan di dalam dirinya. Keresahan dan kegelisahan itu bukan keburukan atau kekurangan, melainkan hulu yang diledakkan oleh fitrah manusia untuk mencapai tangga-tangga keyakinan yang tak terbatas.

Tidak benar manusia hanya perlu “kehadiran” objek-objek rasa manis, asem, kecut, pahit untuk mengetahui adanya dan hadirnya objek-objek tersebut dalam dirinya. Manusia adalah makhluk yang punya kerinduan dan hasrat-kuat terhadap kebenaran dan akhirnya keyakinan tentang sesuatu. Karena itu, “kehadiran” objek-objek rasa itu akan dibarengi dengan suasana penuh tanya dan ragu.

Kehadiran rasa manis apel akan terjadi seiring dengan kehadiran pertanyaan-pertanyaan: Seberapa manis? Manis mana dengan apel yang sebelumnya? Apakah lidah saya sudah benar dalam merasakan manis apel itu? Bagimana rasa manis bisa timbul? Mengapa ada manis dan ada pahit? Mengapa apel manis? Siapa yang meletakkan rasa manis? Dan begitulah seterusnya sampai datang keyakinan padanya. “Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan.” (QS. al-Hijr: 99).[3]

Namun, karena keyakinan dan realitas bertingkat-tingkat secara tak terbatas, dan itulah sebabnya manusia menjadi manusia dan makhluk yang paling mulia, maka pencarian, perenungan dan perjalanan intelektual-spiritual manusia pun tiada pernah berakhir. Tiada jawaban tuntas tentang suatu persoalan. Manusia akan senantiasa merindukan dan mendambakan petunjuk-petunjuk yang bisa membawa dia pada jawaban-jawaban umum tentang berbagai persoalan dan fenomena, dan terus memaksa dirinya mencari kepastian dan keyakinan.

Manusia berakal akan selalu mencari petunjuk, menuntut bukti, merindukan keyakinan, mencintai pengetahuan dan kebenaran, menghindari kekurangan dan kesalahan, serta melewati berbagai keadaan dan tantangan. Dan akhirnya manusia memanusia dengan berbagai jatuh-bangun, naik-turun, maju-mundur, pasang-surut, derita-nikmat, trial-and-eror, cinta-benci, keraguan yang akan terus menerus melecutnya untuk mencapai tingkat-tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi sehingga mendekati Kemahasempurnaan Ilahi.

Sebagai contoh. Untuk berkata jujur saja manusia perlu terus membiasakan diri, mempertimbangkan untung-ruginya, memawas diri, dan tidak tertipu atau tergoda untuk berbohong demi satu keuntungan atau manfaat sesaat, apatah lagi untuk mencapai suatu pengalaman mistis dan keyakinan. Kejujuran yang awalnya dikonsepsikan dalam makna yang rendah akan terus digali hingga sampai pada tingkat-tingkat kejujuran yang lebih tinggi.

Jelas, para sufi sejati tidak akan mengajak kita melakukan katarsis psikologis dan eskapisme emosional. Kalaupun ada katarsis dan semacam eskapisme, seperti dalam ajaran sama’ atau semisalnya, maka itu hanya untuk sesaat menghibur jiwa yang terguncang akibat penyingkapan dan penyaksian batin yang dahsyat.

Sufi-sufi semacam Ibn Arabi, Jalal ad-Din Rumi, Hafiz, Sa’di, dan sebagainya adalah para salik yang telah melampaui berbagai tafakur, muhasabah, mujahadah, dan penderitaan. Berbagai keraguan dan keadaan mereka lalui dengan tabah dan teguh. Berbagai pertanyaan mereka urai dengan bukti dan petunjuk. Tidak begitu saja mereka mencapai tingkat-tingkat ruhani yang mereka gapai. Ada maqamat dan ada manazil. Ada khauf dan ada raja’. Ada “kurva-naik” dan ada “kurva-turun”.[4]

Demikianlah, para sufi dan ahli suluk telah mengarungi sejarah panjang perjalanan dan pelancongan yang melelahkan. Allah berfirman: “Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.” (QS al-Insyiqaq: 6). Semua kelelahan dan kesusahan tidak bisa kita abaikan, apalagi kita terabas tatkala berbicara mengenai maqam-maqam intelektual dan spiritual mereka. (MK)

Bersambung…

Catatan kaki:

[1] Untuk penjelasan seputar kegigihan para sufi membuat batasan dan rumusan rasional terhadap berbagai pengalaman spiritual dan mistis mereka, lihat Oliver Leaman, A Brief Introduction to Islamic Philosophy, Inggris: Polity Press, 1999, bab IV ihwal Mistisisme.

[2] William C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge, Albany: State University of New York Press.

[3] Untuk penjelasan mengenai tingkat-tingkat keyakinan, rujuk Abdullah Javadi Amuli, Syenakh Syenasi dar Qur’an, Qum:Markaz Mudiriyat Hauzeh Ilmiyeh, 1418, hal. 211 dan Allamah Thabathaba’i, al-Mizan, Qum, dalam kaitan dengan ayat di atas.

[4] Imam Khomeini, Al-Arba’una Haditsan, Qum: Dar Al-Kitab Al-Islami, tanpa tahun, hal. 29.