Meskipun tidak secanggih dan se-komprehensif design arsitektur eco-technology modern, tapi dengan struktur dan bahan baku yang dimilikinya, Masjid Agung Djenné oleh sebagian sarjana dianggap sebagai bangunan yang memenuhi standar eco-technology, karena disamping murah, juga rendah karbon dan ramah lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, para arsitek dunia marak mempromosikan konsep eco-technology dalam design arsitekturnya. Seiring dengan semakin luasnya kerusakan lingkungan, konsep eco technology menjadi alternatif design yang ditekankan, karena ramah lingkungan dan lebih sustainable. Implementasi konsep ini sekarang nyaris mewarnai hampir seluruh design arsitektur megah di dunia, tak terkecuali di antaranya adalah masjid.

Sejauh ini, sudah ada beberapa masjid di dunia yang memakai eco-technology sebagai basis design arsitekturnya, seperti; “Mosque For All” yang berada di Albania; Masjid yang dijuluki “Ray of Light” di Dubai, yang dianggap sebagai Masjid yang dibangun dengan eco-technology pertama di era modern; dan masjid Cambridge di Inggris.[1]

Serta salah satu yang paling unik adalah Masjid Agung Djenné yang terletak di kota Djenné, Mali, Afrika. Masjid ini dibangun sekitar abad 13 dan dibuat dari bahan lumpur. Di samping murah, bangunan ini juga dinilai paling rendah karbon, sehingga sangat ramah lingkungan.[2]

Kota Djenné

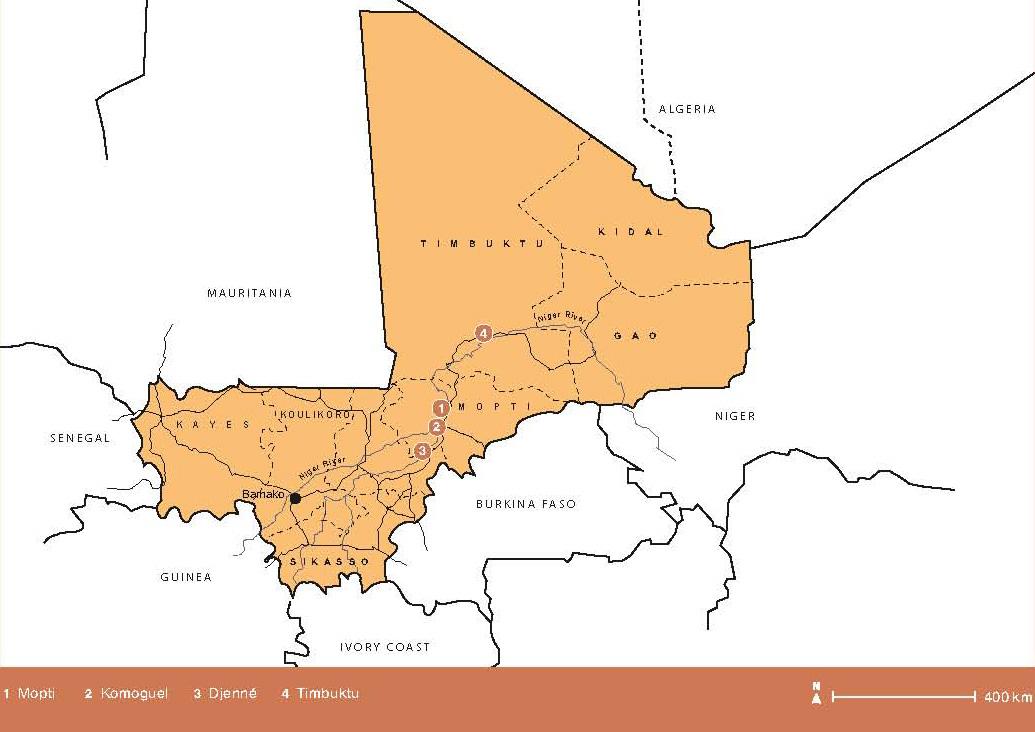

Kota Djenné, adalah salah satu kota tertua di kawasan Sub-Sahara. Kota ini masuk dalam yusidiksi wilayah negara Mali yang ber-ibu kota di Bamako. Kota Djenné berjarak sekitar 570 km sebelah timur laut Bamako dan sekitar 130 Km barat daya Propinsi Mopti. Pada tahun 1988, UNECSO menetapkan Djenné sebagai salah satu situs warisan dunia yang dikenal sebagai Lingkaran Djenné (The Djenné Circle).[3]

The Djenné Circle adalah areal wilayah seluas 48,5 hektar yang memeram situs arkeologis berharga dari abad ke-3 SM. Situs ini mengisahkan transformasi budaya Sub Sahara dari waktu ke waktu, hingga datangnya pengaruh Islam. Terdapat empat serial properti budaya yang ada di tempat ini, yaitu Djenné-Djeno, Hambarkétolo, Kaniana dan Tonomba. Kekhasan dari semua rangkaian situs tersebut adalah penggunaan bahan baku tanah liat yang intensif dan luar biasa, khususnya dalam arsitekturnya. Dan dari semua situs yang tersisa tersebut, Masjid Agung Djenné adalah primadona yang menjadi mahkota kawasan ini.[4]

Masjid Agung Djenné merupakan simbol kemegahan yang mewakili gaya arsitektur Islam di Afrika sub-Sahara pada abad pertengahan. Di tinjau dari aspek kebudayaan, masjid ini merupakan pencapaian terbesar arsitektur Sudano-Sahelian, yaitu campuran dua kebudayaan masyarakat Sudan dan Saheli yang menempati kawasan padang rumput Sahel di Afrika Barat. Sehingga bisa dikatakan, Masjid Agung Djenné merupakan monumen yang mengekspresikan sintesis sosial, kebudayaan, dan agama yang berlangsung selama berabad-abad di kawasan sub-Afrika.

Bahan Baku

Saat ini, Masjid Agung Djenné didaulat sebagai struktur lumpur terbesar di dunia, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu keajaiban Afrika. Di sekitar bangunan ini, banyak rumah penduduk yang menggunakan material yang sama. Tapi luas dan tingginya, tidak ada yang menyamai Masjid Agung Djenné. Bagi masyarakat Kota Djenné, masjid agung ini merupakan icon kebudayaan dan religus mereka.[5]

Diperkirakan pada tahun 1250 M, Kota Djenné berkembang menjadi pusat perdagangan, pembelajaran, dan perkembangan Islam di Sub Afrika. Seiring dengan berkembangnya Kota Djenné, Masjid Agung Djenné menjadi bangunan paling penting di kota tersebut. Bahkan seiring berjalannya waktu, masjid tersebut menjadi pusat episentrum keagamaan dan juga kebudayaan di Mali. Ketika Prancis menguasai Mali pada tahun 1892, Kota Djenné dijadikan sebagai pusat kekuatan kolonialisme Prancis.[6]

Masjid Agung Djenné, dibangun di atas areal seluas 75 m × 75 m. Lantainya, dinaikan setinggi 3 meter dari tanah. Untuk mencapainya, dibuatkan tangga yang terbuat dari lumpur. Sehingga lantai masjid ini tampak seperti setara dengan atap rumah penduduk. Alasan ditinggikannya lantai masjid ini, adalah untuk mencegah bajir yang sering terjadi ketika Sungai Bani yang berada di dekat masjid tersebut meluap.[7]

Bahan baku utama bangunan ini adalah batu bata yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Batu bata tersebut kemudian dirangkai dan direkatkan oleh pasir yang dicampur lumpur, dan berfungsi sebagai semen. Seluruh dinding bangunan tersebut dibungkus dengan lumpur hingga ke atap. Pada dinding bangunan, diletakkan sejumlah kayu yang berasal dari pohon palem rodier (Borassus aethiopum) yang disebut toron oleh masyarakat setempat. Fungsinya adalah sebagai pijakan (perancah) bagi orang-orang yang melakukan perbaikan atas dinding bangunan ini tiap tahunnya.[8]

Adapun bagian interior, luas areal sholat diperkirakan sekitar 26 X 50 meter. Terdapat sekitar 90 pilar yang menopang atap bangunan, sehingga sangat menganggu pandangan. Dinding-dinding bagian utara dan selatan di lubangi sebagai jendela, sehingga sinar matahari masuk tapi tidak secara langsung. Ruangan di dalam masjid ini sejuk, meski di musim panas. Adapun lantainya, terbuat dari tanah liat yang dilapisi tikar.[9]

Meskipun tidak secanggih dan sekomprehensif design arsitektur eco-technology modern, tapi dengan struktur dan bahan baku seperti ini, Masjid Agung Djenné dianggap sebagai bangunan yang memenuhi standar eco-technology, karena di samping murah bahan bakunya, juga rendah karbon dan ramah lingkungan.[10] (AL)

Bersambung…

Masjid Agung Djenné (2): Identitas Kebudayaan dan Religiusitas Masyarakat Djenné

Catatan kaki:

[1] Lihat, 5 Spectacular Eco Mosques Of The World, https://www.greenprophet.com/2011/05/5-eco-mosques/, diakses 28 Januari 2019

[2] Ibid

[3] Kota tua Djenné (The Djenné Circle) terkenal dengan konstruksi sipilnya, dengan gaya vertikalitas dan penopang yang khas serta rumah-rumah monumental yang elegan dengan fasad yang rumit. Penggalian yang dilakukan pada tahun 1977, 1981, 1996 dan 1997, mengungkapkan sisi luar biasa dari sejarah manusia sejak abad ke-3 SM. Banyak peninggalan arkelologis yang ditemukan di sini, seperti guci penguburan, tembikar, batu nisan, penggiling, scoria logam dll. Lebih jauh, situs ini mengungkap struktur perkotaan pra-Islam, dimana pada puncaknya, kota ini menyajikan Masjid Djenné sebagai puncak pencapaiannya. Lihat, Old Towns of Djenné, http://whc.unesco.org/en/list/116/, diakses 28 Januari 2019

[4] Lihat, Ibid

[5] Lihat, Dr. Elisa Dainese, Great Mosque of Djenné, https://www.khanacademy.org/humanities/art-africa/west-africa/mali1/a/great-mosque-of-djenne. Diakses 28 Januari 2019

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Lihat, “Mud Architecture: The Great Mosque of Djenné,” http://archeyes.com/great-mud-architecture-mali-dogon-culture/, diakses 28 Januari 2019

[9] Ibid

[10] Lihat, 5 Spectacular Eco Mosques Of The World, https://www.greenprophet.com/2011/05/5-eco-mosques/, Op Cit