Oleh: Khairul Imam

“Ide-ide “langit” ini menjadi begitu membumi. Dikemas dalam bentuk percakapan antara suami-istri, nasihat guru-murid, atau perbincangan antara majikan dan hamba sahaya. Karya-karya tersebut ditulis dalam bentuk Suluk, Serat, Wirid, dan Kitab, dengan ragam metrum yang dapat dilagukan dengan irama khas Jawa.”

—Ο—

Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur, mulai dari perdagangan sampai intelektual. Ragam teori diajukan, dan spekulasi pun bermunculan untuk sebuah pengakuan. Sebagian mengatakan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat abad ke-13 M, ada pula yang mengatakan melalui jaringan para ulama Timur Tengah; juga masuk melalui gelombang migrasi muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara akhir abad ke-9 M, atau dibawa oleh para pedagang Persia abad ke-13; ada pula yang mengatakan masuk pada abad ke-7 M lewat jalur penjelajahan pribumi ke berbagai negeri dan pulang membawa ajaran Islam.

Di tengah perdebatan ini, satu hal yang sering terlupakan bahwa Islam masuk dan mewarnai Nusantara salah satunya melalui jejaring sastra. Jejaring inilah yang menghubungkan kaum muslim melintasi batas-batas ruang dan kultur, dan terbukti mampu membantu dan mempertahankan sebuah jaringan yang kompleks atas naskah-naskah terdahulu serta interpretasi baru dalam membangun identitas keislaman, baik yang bersifat lokal maupun global.[1]

Jejaring sastra—baik dalam bentuk puisi, suluk, wirid, volklore, maupun karya sastra lainnya—yang beredar di wilayah Nusantara pada awal penyebaran Islam tentu tidak lepas dari bayang-bayang tradisi yang hidup di Semenanjung Arabia pada saat itu. J.J. Ras menghadirkan catatan, antara tahun 1511-1625 setidaknya kesusastraan Islam Pesisir memiliki sifat non-aristokratik. Pelakunya adalah para pedagang dan pengrajin yang saleh, yang menempati kawasan di seputar masjid, yang disebut Kauman, dan di pusat studi keagamaan kaum muda yang dikenal dengan pesantren. Teks-teks prosa yang bersifat atau mendapat inspirasi Arab-Persia menjadi bacaan yang beredar di kalangan mereka. Di antara yang paling diminati adalah Serat Anbiya (kitab Para Nabi), sedangkan yang lainnya antara lain: Serat Raja Pirangon (kitab tentang Raja Fir’aun), Serat Johar Manikam, Serat Ahmad Muhammad, Serat Abunawas, dan lain sebagainya.[2]

Selain itu, di dalam pesantren, pengaruh susastra keagamaan dibawa oleh guru agama pindahan dari Malaka dan Sumatra. Karena di sana telah banyak berdiri kelompok-kelompok sufi yang digawangi oleh Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, dan Nuruddin ar-Raniri pada abad ke-15. Bahkan telah terjadi perdebatan intelektual antara kelompok-kelompok Tarekat dan Muslim ortodoks tentang wahdatul wujud yang menjelma dalam beberapa karya-karya sastra sufi Nusantara awal. Karya-karya sastra Islam awal ini sedikit atau banyak menginspirasi lahirnya berbagai karya sastra Jawa-Islam awal, utamanya setelah penaklukkan Majapahit dan lahirnya Kerajaan Islam Demak Bintoro pada abad ke-15 M.

Setidaknya ada dua teks Jawa tertua yang otentik yang muncul pada abad ke-16. Yang pertama adalah Primbon, semacam catatan keagamaan ringkas dari seorang guru sufi ortodoks; dan yang satu lagi Peringatan Seh Bari, yang juga disebut Kitab Bonang, yaitu serangkaian perdebatan tentang dasar-dasar mistik Islam.[3] Dua teks Jawa tertua ini bisa dibilang peletak dasar wacana mistik Islam dalam susastra Islam-Jawa yang kemudian semakin semarak menghiasi karya-karya lain dengan ide dan nuansa yang identik. Bahkan beberapa di antaranya—untuk tidak mengatakan hampir semua—telah melangkah lebih jauh masuk pada wilayah mistiko-filosofis melalui ide-ide wahdatul wujud bawaan Ibnu Arabi dan Abdul Karim al-Jili. Salah satunya mengenai ajaran Martabat Tujuh yang bersumber dari kitab at-Tuhfah al-Mursalah ila Ruh an-Nabiy karya Muhammad Ibn Fadhlillah.

Martabat Tujuh: Membaca Pengaruh Ibnu Arabi dan Al-Jili di Tanah Jawa

Membincang susastra Islam-Jawa dalam berbagai bentuknya, kita selalu akan bersinggungan dengan ide-ide mistik Timur, seperti al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir al-Jailani, Abu Yazid al-Bustami dan lain sebagainya. Dalam ranah mistiko-filosofis, kita akan bertemu dengan terutama Ibnu ‘Arabi dan Abdul Karim al-Jili. Namun, di tangan para guru Jawa, ide-ide “langit” ini begitu membumi. Dikemas dalam bentuk percakapan antara suami-istri, nasihat guru-murid, atau perbincangan antara majikan dan hamba sahaya. Karya-karya tersebut ditulis dalam bentuk Suluk, Serat, Wirid, dan Kitab, dengan ragam metrum yang dapat dilagukan dengan irama khas Jawa.

Ide Martabat Tujuh pertama kali mengemuka dari teks tasawuf yang berjudul At-Tuhfah al-Mursalah Ila Ruh an-Nabiy yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Fadhlillah al-Burhanfuri al-Hindi, seorang sufi kenamaan dari Gujarat (w. 1620 M). Kitab ini berisi tentang tujuh martabat ilahiah yang didasarkan atas pemikiran falsafi Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili. Pemikiran mistik ini masuk pertama kali ke Nusantara melalui jaringan intelektual ulama Nusantara di Timur Tengah, kemudian muncul di Aceh melalui pemikiran Hamzah Fansur, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Singkel, dan lain-lain.

Pemikiran Martabat Tujuh masuk ke Jawa agak belakangan setelah terbentuknya tradisi susastra Jawa-Islam, tetapi bukan berarti pemikiran sejenis belum merambah Tanah Jawa. Hanya saja pembahasan teosofi yang sistematik semacam ini baru merambah setelah adopsi keilmuan dari para guru dari Malaka dan Sumatra. Jauh sebelum itu Sunan Bonang dalam Peringatan Seh Bari atau Suluk Wujil atau Sunan Kalijaga dengan Suluk Linglung dan Serat Dewa Ruci-nya telah memulai ide-ide misitiko filosofis sejenis. Terbukti teks-teks Jawa-Islam belakangan semakin mencakup pemikiran filsafat mistik yang njlimet karena pengaruh karya-karya mereka, seperti Serat Siti Jenar, Suluk Malang Sumirang, Suluk Syamsi Tabaris, Suluk Jatirasa, dan Serat Wirid Hidayat Djati.

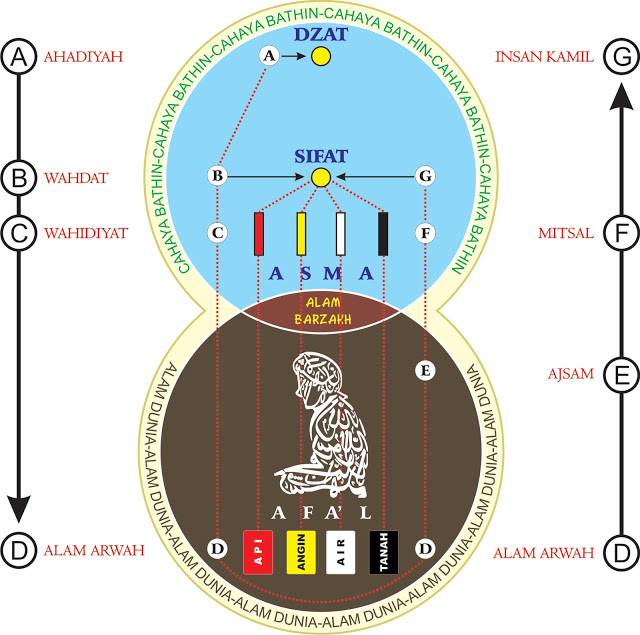

Martabat Tujuh yang tersimpan dalam Kitab at-Tuhfah mengandung inti hakiki untaian kalimat yang paling penting dan utama, yaitu la ilaha illa Allah, satu kalimat sebagai ungkapan ketakjuban dan keajaiban wujud. Di dalamnya tersimpan hubungan antara al-Haqq dan al-Halq. Inti dari ajaran Martabat Tujuh dalam at-Tuhfah adalah bahwa Tuhan menyatakan dirinyan dalam tujuh martabat. Martabat pertama yaitu martabat tanzih (la ta’ayyun, martabat yang tak terindera atau tidak nyata). Kemudian yang kedua sampai ketujuh disebut martabat tasybih (ta’ayyun atau martabat nyata dan terindera). Sedangkan isi tujuh tingkatan itu adalah: Ahadiyah (ke-’ada’-an Dzat yang Esa), Wahdah (ke-’ada’-an sifat yang memiliki keesaan), Wahidiyah (ke-’ada’-an asma yang meliputi hakikat realitas keesaan), alam al-arwah (keadaan alam ruh dari makhluk), alam al-mitsl (keadaan alam ide dan perbatasan alam jism dan arwah), alam al-ajsam (alam materi atau tubuh), dan alam al-insan al-kamil (tahapan dunia sebagai tajalli atau pancaran Tuhan di bumi).

Tentang kitab ini, AH. Johns[4] berkomentar bahwa kitab ini pernah menjadi bagian dari arus pengetahuan keislaman di Aceh kira-kira tahun 1610. Salah satu bentuk keterlibatan Muslim Jawi pada tingkat tertinggi filsafat dan dunia pemikiran Islam. Berkat keterlibatan ulama Nusantara pada saat itu, pemahaman wahdatul wujud yang dijabarkan dalam tujuh martabat menjadi semakin dikenal, sekaligus menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat setempat, baik melalui pembacaan atas teks-teks versi Arab maupun yang ditulis dalam bahasa lokal, khususnya Melayu dan Jawa.[]

Bersambung…

[1]Jejaring sastra ini meliputi naskah-naskah yang telah disebarkan, termasuk hikayat, sajak, catatan silsilah, sejarah, dan perjanjian terkait beragam topik, serta rentang luas pembaca, pendengar, penulis, pendukung, penerjemah, dan pengarang yang telah menyusun, menerjemah, mendukung, dan menyebarkan naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip tersebut. Dan harus diakui bahwa beragam naskah-naskah sastra memainkan peran penting dalam meningkatkan dan mengarahkan proses penyebaran Islam dengan memperkenalkan para pengikut baru agama tersebut pada keyakinan, sejarah, praktek ibadah, serta silsilah, dan juga dengan cara mengafirmasi ulang kebenaran ajaran Islam bagi mereka yang sudah menjadi bagian dari umma universal. Lihat Ronit Ricci, Islam Translated (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 2011)., hlm. 1-2; 4.

[2] J.J. Ras, Masyarakat dan Kesusastraan di Jawa, terj. Achadiati Ikram (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014) hlm. 249-250

[3]Ibid., hlm. 251

[4]A.H. Johns, “Kata Pengantar” dalam Oman Fathurrahman, Ithaf al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara (Bandung: Mizan, 2012), hlm. vii