Budak diperlakukan dengan sangat baik, makan dengan tuan mereka, bekerja bersama mereka, dan begitu juga cara berpakaian…. sehingga tidak mungkin untuk membedakan mereka (para budak) dengan orang-orang yang merdeka.

Pada artikel sebelumnya, telah disebutkan bahwa Ayuba Suleiman Diallo ditangkap untuk dijadikan budak, justru setelah dia sendiri menjual dua orang budak. Sekilas, kisah ini tampak seperti sebuah ironi: seorang penjual budak yang menjadi budak.

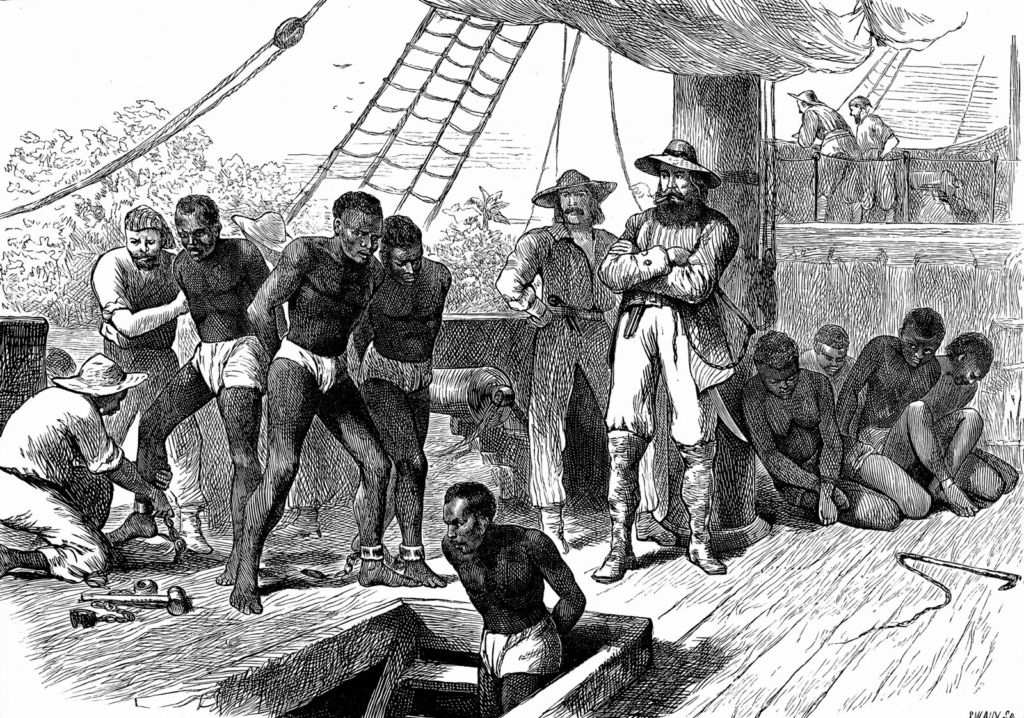

Namun apabila ditelaah lebih jauh, makna “budak” dalam perspektif orang-orang Barat dengan orang-orang Afrika pada waktu itu berbeda sangat jauh. Ada perbedaan yang sangat besar bagaimana budak di Amerika atau Eropa diperlakukan dengan para budak di Afrika.

Apa yang terjadi terhadap Ayuba, apabila dilihat dari sudut pandang orang Afrika, atau statusnya sebagai seorang Muslim, adalah sebuah malapetaka. Untuk memahami maksud dari pernyataan ini, mari kita simak penjelasan dari sejarawan Sylviane A. Diouf tentang sistem perbudakan di Afrika yang terjadi pada masa itu:

Perbudakan dan Hukum Islam di Afrika

Kehadiran Islam di Afrika memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap pemerintahan, administrasi peradilan, dan institusi perbudakan. Oleh karenanya, orang-orang Muslim Afrika yang diperbudak di Amerika, seperti orang-orang kulit putih di sana, sesungguhnya jauh hari sebelum datang ke Amerika, sudah akrab dengan dunia perbudakan.

Para budak Afrika di Amerika, beberapa sebelumnya memang pernah jadi budak, sementara yang lainnya justru pemilik budak, dan bagi mereka yang belum pernah mengalami keduanya, bagaimanapun, sudah pernah mengalami hidup di tengah masyarakat yang mempraktekkan perbudakan.

Bagaimana cara umat Islam memandang perbudakan, seperti apa bentuknya di Afrika, bagaimana seseorang dapat menjadi budak, dan bagaimana seorang budak bisa merdeka, menawarkan petunjuk penting untuk memahami bagaimana umat Islam akan hidup dan bereaksi terhadap perbudakan yang mereka alami sendiri di tempat yang terasing, yakni di tanah orang-orang Kristen.

Model perbudakan di Afrika tidaklah tunggal; pelembagaannya bervariasi menurut wilayah, kelompok masyarakat, waktu, dan agama. Meski demikian, di antara sistem Afrika yang berbeda-beda tersebut, tetap ada persamaannya, sementara itu, ada perbedaan yang begitu besar dengan sistem perbudakan di Amerika.

Sementara penculikan pada masa-masa awal dan pembelian langsung tawanan perang adalah metode yang digunakan orang Amerika dan Eropa untuk mendapatkan budak Afrika, perang adalah sumber utama untuk mendapatkan tawanan di Afrika Barat. Sudut pandang orang Afrika tentang masalah ini adalah merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan mereka.

Ketika Gaspard Mollien, seorang penjelajah dan diplomat asal Prancis, bercerita kepada sekelompok orang Senegal pada tahun 1818, bahwa medan perang di Eropa dipenuhi “dengan ribuan orang yang mati, mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang Eropa dapat membantai orang, karena akan lebih menguntungkan dan manusiawi untuk menjual mereka ketimbang membunuh mereka.”

Selain tawanan perang, di negara-negara non-Muslim para pelaku kriminal juga diperbudak, atau, kadang-kadang, mereka adalah pengutang yang menyerahkan diri mereka sendiri (untuk menjadi budak), atau anggota keluarga mereka, kepada peminjam uang karena tidak mampu membayar utang mereka.

Dengan berkembangnya pasar perdagangan budak transatlantik, hukuman terhadap seseorang dalam bentuk perbudakan menjadi meningkat sangat pesat di wilayah ini. Para penguasa menambahkan kategori baru kejahatan yang bisa dikenai hukuman sebagai budak sepanjang mereka berkehendak.

Pada titik ini, pedagang budak asal Inggris, Francis Moore, menekankan, “Karena perdagangan budak telah diterapkan, semua bentuk hukuman diubah menjadi perbudakan; ada keuntungan dari penghukuman semacam ini, mereka menekan para kriminal dengan sangat keras, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari menjual para kriminal (sebagai budak).”

Para budak dimanfaatkan sebagai tukang angkut barang, tentara, penjaga istana, pembantu rumah tangga, dan selir, tetapi kebanyakan sebagai buruh tani. Mereka tinggal bersama keluarga tuan mereka dan bekerja sebagian untuk kepentingan tuannya dan sebagian untuk mereka sendiri, atau menetap di desa-desa budak untuk bekerja sebagai petani penggarap.

Dengan pengaturan seperti ini, status mereka mirip dengan buruh tani di Eropa, seperti yang dikatakan sejarawan John Thornton, “Budak Afrika sering diperlakukan tidak berbeda dari petani, karena memang fungsi mereka setara dengan buruh lepas dan pekerja sewaan di Eropa.” Selain itu, “budak sering dipekerjakan sebagai administrator, tentara, dan bahkan penasihat kerajaan, sehingga (mereka dapat) menikmati kebebasan bergerak dan gaya hidup elit.”

Kesenjangan status yang terjadi di antara budak dan tuannya di Amerika tidak dikenal di Afrika. Beberapa penjelajah Eropa yang akrab dengan sistem perbudakan Amerika menyatakan keterkejutannya terhadap “kelonggaran” dari model perbudakan Afrika.

Francis Moore menuliskan catatan pada sekitar tahun 1730-an, bahwa “beberapa Negro (di Gambia) memiliki banyak rumah budak, yang merupakan kemuliaan terbesar bagi mereka; budak-budak itu hidup dengan sangat baik dan mudah, sehingga kadang-kadang sulit untuk membedakan budak dengan tuan atau nyonya mereka.”

Di Senegal, dikatakan oleh orang Eropa lainnya, mereka “diperlakukan dengan sangat baik, makan dengan tuan mereka, bekerja bersama mereka, dan begitu juga cara berpakaian…. sehingga tidak mungkin untuk membedakan mereka (para budak) dengan orang-orang yang merdeka.”

Lebih jauh lagi, para pemilik budak di Afrika tidak memberikan hukuman yang keras (jika mereka melakukan kesalahan) sebagaimana banyak terjadi terhadap budak-budak di Amerika. Seorang penjelajah asal Inggris yang datang ke Senegal mengatakan, “Saya tidak pernah melihat cambuk atau alat penyiksaan yang digunakan di bagian pantai itu, dan saya juga tidak percaya, dari penyelidikan yang saya lakukan, bahwa budak diperlakukan dengan kekerasan.”

Pernyataannya sebagian besar memang benar; kecuali sejumlah kecil masyarakat di Afrika Barat – terutama di daerah yang disebut dengan Ghana dan Benin pada masa kini – yang mempraktikkan pengorbanan manusia, membunuh tawanan perang, dan budak pada kesempatan tertentu. Terlebih, menjual budak yang terlahir dari keluarga yang merdeka pada umumnya dianggap tidak dapat diterima dan memalukan, dan hanya mereka yang telah dibeli yang boleh dijual kembali.

Penerapan hukum Islam memiliki efek yang menentukan bagi dunia perbudakan di Afrika Barat, karena Islam secara signifikan telah mengurangi penyebab perbudakan, dan sementara pada saat yang bersamaan ia mendorong pembebasan budak.

Islam tidak mengutuk atau melarang perbudakan, tetapi menyatakan bahwa perbudakan itu sah hanya berdasarkan dua syarat: jika budak itu lahir dari orang tua yang juga budak, atau jika dia merupakan “penyembah berhala” yang menjadi tawanan perang.

Tawanan perang secara sah dapat dijadikan sebagai budak jika tawanan itu adalah seorang kafir (penyembah berhala) yang menolak untuk masuk Islam, atau menolak untuk menerima perlindungan dari orang-orang Islam.

Secara teoritis, seorang Muslim yang merdeka tidak pernah bisa dijadikan budak; karena ketika mereka melakukan kejahatan berat, peradilan akan menjatuhkan hukuman kematian – karena tidak ada penjara pada masa itu – sementara itu, para pelaku pelanggaran yang lebih kecil, termasuk pengutang, mendapatkan hukuman penyitaan harta benda mereka atau menerima hukuman secara fisik.

Di daerah-daerah di mana hukum Islam berlaku, hal itu diterapkan pada umat Islam tetapi tidak untuk “orang-orang kafir”. Pedagang budak Theophilus Conneau, yang akrab dengan negara Islam, Futa Jallon, menggambarkan situasi ini, “Budak dan Caffrees dianggap oleh orang-orang Mahometan (pengikut Nabi Muhammad) sebagai orang kafir, atau sebagai orang bodoh belaka.

“Hukuman untuk mereka diterapkan dengan hukuman fisik yang lebih ringan tetapi dengan penghinaan yang lebih besar, dan sebuah kejahatan (berat) yang akan dijatuhi hukuman kematian oleh Mahometan hanya dianggap sebagai kasus para budak yang kafir.”

Muslim Afrika Barat sebagian besar mengikuti aturan yang melarang mereka untuk menjual saudara-saudara mereka, seperti yang disadari oleh para pedagang budak Eropa. Sebagai akibatnya, pada prinsipnya tidak ada pengutang, pelanggar hukum, atau penjahat di antara para Muslim yang mendarat di Dunia Baru (Amerika).

Naturalis asal Swedia, Carl Bernhard Wadstrom, yang mengunjungi Sierra Leone, Guinea, dan Senegal pada tahun 1787, menyadari bahwa “tidak ada Foulah (orang-orang suku Fulani) yang pernah dijual sebagai budak, karena hutang atau kejahatan, dan penculikan jarang terjadi.” [1] (PH)

Bersambung ke:

Sebelumnya:

Catatan Kaki:

[1] Sylviane A. Diouf, Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas (New York University Press, 2013), hlm 25-28.

keterangan gambar budak ditangkap tahn 1880 mungkin salah, karena AS menghapus perbudakan tahn 1865. Mungkin 1780?

Terimakasih atas masukannya. Berdasarkan konfirmasi dari penulis, itu foto didapat dari ensiklopedi Britannica (https://www.britannica.com/topic/transatlantic-slave-trade) dengan pemilik kredit seperti yang tercantum.

Dan berdasarkan caption-nya, memang di sana dicantumkan tahunnya adalah 1880, tanpa ada keterangan lebih lanjut apakah itu tahun ketika lukisannya dibuat, atau ketika peristiwanya terjadi.