“Dengan menaklukan dua kota suci Islam, Mekah dan Madinah, maka Dinasti Ustmaniyah memantapkan legitimasi mereka sebagai Khalifah Islam Sunni.”

–O–

Dengan situasi politik di Anatolia yang kacau, banyak di antara suku Muslim-Turki yang terpaksa mengungsi ke arah barat melintasi Anatolia. Kelompok petani mencari lahan baru untuk menetap, termasuk padang rumput untuk ternak mereka. Sementara itu, kelompok prajurit mencari rasa kebanggaan dan kehormatan pribadi yang baru. Setelah menyatakan merdeka, Kesultanan Ustmaniyah (Ottoman) di bawah kepemimpinan Ustman (Osman) mampu menawarkan keduanya. Maka, para Ghazi (pejuang suci) akan merapat kepada Ottoman demi peluang pembuktian diri dalam peperangan.[1]

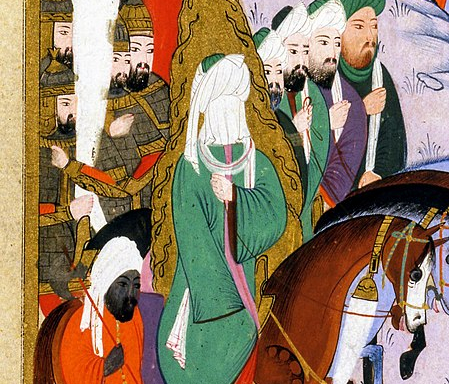

Di perbatasan Anatolia, Kekaisaran kuno Kristen Bizantium wilayahnya berbatasan dengan Kekaisaran Ottoman yang baru berdiri. Dengan melemahnya Bizantium, maka Osman, raja baru muda yang energik ini menyatakan perang suci melawan kekuatan Kristen di sebelah wilayahnya. Dengan membangun opini bahwa penyerangan ke Bizantium merupakan misi agama, maka dia dapat menarik dukungan dari para prajurit untuk berperang untuknya. Cara ini sangat efektif, para Ghazi meyakini bahwa mereka sedang berjuang untuk membela Islam – atau melakukan ekspansi atas nama Islam.[2]

Mendengar berita ini, banyak penduduk Bizantium yang khawatir akan kedatangan Raja prajurit Turki Muslim ini di perbatasan mereka. Karena ketakutan, mereka meninggalkan tanahnya tanpa perlawanan. Mereka mengungsi ke barat, pertama ke pantai Anatolia, dan kemudian ke Eropa. Osman diuntungkan, dia dengan cepat memenangkan dukungan dari banyak populasi di sekitar Anatolia. Melalui serangkaian pakta dan perjanjian, suku-suku Turki setuju untuk bergabung ke dalam Kekaisaran Ottoman yang baru lahir. Mereka dijanjikan akan mendapatkan pembagian yang adil dari setiap barang jarahan.[3]

Setelah melewati berbagai pertempuran, Osman mendapatkan kemenangan kembali di sekitar Nicaea, dan ini membuatnya semakin terkenal. Ribuang orang-orang dari suku Turki berbondong-bondong untuk menyatakan kesetiaannya terhadap Ottoman. Mendengar berita ini, Kaisar Bizantium Andronikus II menjadi begitu khawatir dengan ancaman Ottoman, karena itu dia segera mencari aliansi demi memperkokoh pertahanannya. Andronikus II merapat ke Ilkhan Persia Oljeitu, dengan menawarkan saudara perempuannya untuk dinikahi, maka kesepakatan aliansi tercapai. Sebagai akibat dari aliansi ini, pasukan Mongol menyerang salah satu distrik Ottoman, Eskisehir. Sayangnya mereka harus dipukul telak oleh pasukan yang dipimpin oleh putra Osman, Orhan, pasukan Mongol mengalami kekalahan.[4]

Selanjutnya Ottoman terus berjaya. Kesultanan Rum Seljuk harus menerima keruntuhannya pada tahun 1302. Sementara itu Ilkhan Persia sedang mengalami kekacauan internal. Dengan situasi seperti itu, tidak banyak yang dapat menghentikan laju Ottoman untuk menjatuhkan Kekaisaran Bizantium. Peperangan dan penjarahan terus berlanjut, dan tidak lama setelah kematian Osman pada tahun 1324 (atau 1326), Orhan dapat menduduki Bursa, yang mana akan menjadi ibu kota Ottoman yang pertama. Dari peristiwa inilah para sejarawan pada umumnya berpendapat bahwa ini merupakan tonggak awal berdirinya Kekaisaran Ottoman, yang menjadi pembuka dari proses panjang penaklukan militer Ottoman ke berbagai penjuru dunia ke depannya.[5]

Osman adalah penguasa Turki pertama yang mencetak koin dengan namanya sendiri, yang mana dalam tradisi monarki Islam pada waktu itu adalah hak istimewa khusus bagi seorang raja. Selain itu, dia juga mendorong perkawinan antara anggota sukunya dengan kekuatan lokal lainnya. Cara ini sangat efektif untuk meningkatkan ukuran dan kekuatan kekuasaannya. Selama 25 tahun masa pemerintahannya — dari sejak kemerdekaan pada tahun 1299 sampai kematiannya pada tahun 1324 — Osman menikmati sejumlah keuntungan militer melawan Kekaisaran Bizantium di Anatolia.[6]

Khalifah Islam Sunni

Salah satu perekat utama kesatuan selama rentang 600 tahun lebih Dinasti Ottoman berkuasa, adalah karena politik identitas yang mereka bangun sebagai pemimpin umat Islam Sunni. Di pembaringan sebelum kematiannya, Osman menasihati putra sekaligus ahli warisnya, Orhan, dia berkata, “Berhati-hatilah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama,” karena, “Ajaran agama akan membangun sebuah negara yang kuat.” Dari sejak didirikan oleh Osman, Kesultanan Ottoman telah banyak melakukan seruan atas nama agama Islam. Namun, menurut sejarawan Eamon Gearon, ketimbang agama Islam benar-benar menjadi dasar pergerakkan mereka, berdasarkan bukti-bukti yang ada, kampanye mereka sesungguhnya murni hanya untuk mendapatkan dukungan militer yang sangat mereka butuhkan pada saat itu.[7]

Pada tahun 1517, Sultan Ottoman Selim I — yang juga dikenal sebagai Selim si Bengis/Kejam (Selim the Grim) — menaklukkan dua kota suci Islam, Mekah dan Madinah. Penaklukan Selim terhadap jantung Timur Tengah dan dunia Muslim ini, dan khususnya karena kemudian dia dianggap sebagai penjaga keamanan rute ziarah haji, menjadikan Kekaisaran Ottoman sebagai dinasti yang paling bergengsi di dunia Muslim Sunni. Penaklukannya secara dramatis menggeser pusat gravitasi dan budaya Kesultanan Ottoman dari Balkan menuju Timur Tengah. Pada abad ke-18, kisah penaklukan Selim terhadap Kesultanan Mamluk oleh sejarawan diromankan sebagai penutup dari penaklukan Ottoman atas negara-negara Islam lainnya. Akibatnya, Selim kemudian dikenal sebagai Khalifah Ottoman pertama yang sah. Melalui momen tersebut, Selim dan semua sultan Ottoman berikutnya menempatkan diri mereka sebagai khalifah umat Muslim Sunni.[8]

Selain dengan cara di atas, Ottoman juga melakukan cara lain untuk mendapatkan legitimasi. Mereka sangat tertarik untuk menjadi sponsor lembaga-lembaga Islam, seperti badan amal, sekolah, dan masjid. Mereka juga memperkenalkan, dan mempromosikan, kontrol yang lebih formal atas sistem peradilan Sunni di seluruh wilayah mereka. Hal ini penting demi membendung ajaran Islam lainnya yang mereka anggap sesat – terutama ancaman potensial dari penantang politik mereka, Islam Syiah – dan juga sebagai upaya untuk membangun kontrol yang kuat atas semua kepentingan Ottoman. Adapun mengenai bahasa, meskipun bahasa Turki digunakan sebagai bahasa birokrasi pemerintahan Ottoman, namun bahasa Arab tetap dijadikan bahasa utama terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan.[9] (PH)

Bersambung ke:

Sebelumnya:

Catatan Kaki:

[1] Eamon Gearon, Turning Points in Middle Eastern History, (Virginia: The Great Courses, 2016), hlm 154.

[2] Ibid., hlm 155.

[3] Ibid.

[4] Stephen Turnbull, The Ottoman Empire 1326-1699 (Osprey Publishing: 2003), hlm 12.

[5] Ibid., hlm 12-13.

[6] Eamon Gearon, Loc.Cit.

[7] Ibid., hlm 155-154.

[8] Caroline Finkel, Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300-1923 (Basic Books: 2006), hlm 110-111.

[9] Eamon Gearon, Ibid., hlm 154.