Roti menjadi simbol duniawi. Siapa yang mampu mengendalikannya, ia telah mengontrol gerak-laju duniawi dalam dari diri. Namun, siapa tak tahan dengan godaannya, di situlah bermula seluruh kenikmataan semu sumber kerakusan dan kerusakan.

Oleh

Khairul Imam

(Staf Pengajar di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) An Nur Yogyakarta)

Ada satu ungkapan menarik dari hadis qudsi, “Berlapar-laparlah, maka kau akan melihat-Ku, bersikap wirai-lah, niscaya kau akan mengernal-Ku; dan berlepas dirilah (dari dunia), maka kau akan sampai kepada-Ku.” Lapar menjadi perisai orang-orang yang zuhud dan qanaah. Karena di dalam lapar, mereka mengistirahatkan sejenak persoalan duniawi yang pembukanya adalah kenyang. Setelah kenyang, maka tersingkaplah satu per satu nafsu manusia. Melalui kenyang keinginan untuk menggasak satu sama lain semakin potensial. Tubuh mulai tak enak, hati pun bergejolak, sementara sirr-nya yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan khazanah Ilahiah kini menjelma serigala buas angkara murka. Tertutup dari segala kebaikan.

Dalam Kasyful Mahjub[1] (Penyingkapan Tirai), juz II (dua), al-Hujwiri menjadikan tema puasa dan lapar dalam satu rangkaian. Pembahasannya dimulai dari puasa, lalu lapar dan semua yang berhubungan dengannya. Namun dalam kajian ini, penulis memilih untuk mengkaji terma lapar terlebih dahulu, baik secara lahiriah maupun lapar sebagai makna simbolik. Meski keduanya tidak berlaku sebagai oposisi biner, namun adanya yang satu menyebabkan keberadaan lainnya. Tentunya kajian ini tidak berhenti pada konsepsi lapar dan puasa seperti sejak digaungkan sebagai laku sufistik, atau bahkan sebagai bentuk peribadatan. Sedikit lebih jauh dari itu, melihat dibalik makna tersirat sepertinya perlu dilakukan agar kajian ini tidak sekadar euforia peradaban, namun dapat berdialog dengan zaman.

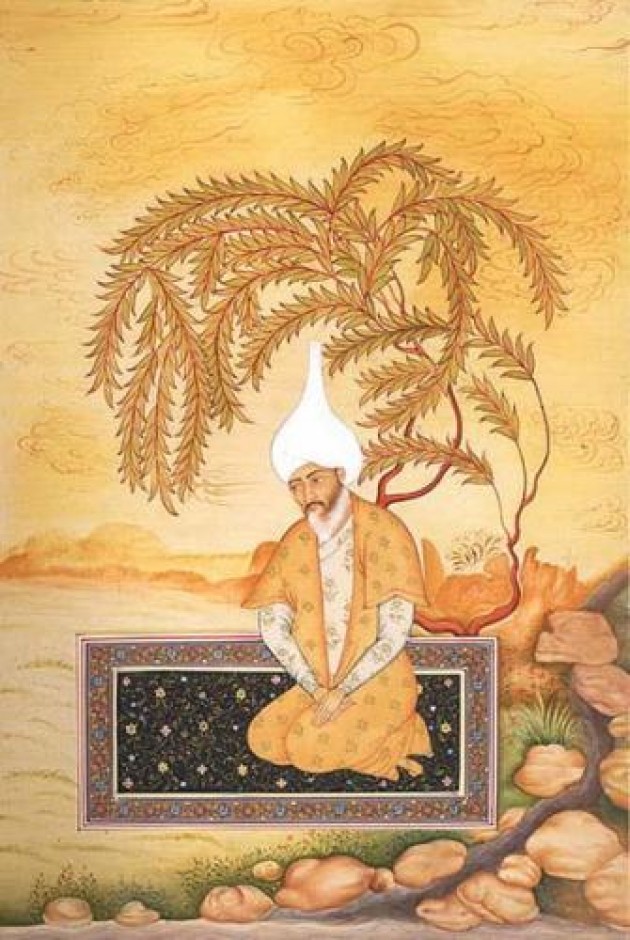

Seperti kita tahu, Kasyful Mahjub adalah warisan intelektual tertua Persia. Ia menjadi salah satu dari deretan karya awal dalam kajian tasawuf. Pengertian dan pemahaman yang dibangun di dalamnya belum mencakup tokoh-tokoh sufi lainnya, karena kitab ini lahir sebelum referensi tasawuf lainnya muncul. Dalam jalur sufisme, al-Hujwiri sepertinya lebih condong kepada tasawuf akhlaqi ketimbang tasawuf falsafi. Ini sebagaimana dikemukakan Reynold A. Nichloson dalam pengantar edisi bahasa Inggris yang mengatakan bahwa al-Hujwiri mencoba menyepadankan konsepsi teologisnya dengan corak mistikisme yang tinggi dengan meletakkan teori fana sebagai yang paling unggul. Namun demikian, al-Hujwiri tidak sampai masuk pada pemahaman ekstrim yang menjadikannya layak disebut seorang panteis.

Ekspresi “ketenangan” lebih dia sukai ketimbang “kemabukan” dalam mengikuti teori al-Junayd. Dan tak jarang mengingatkan para pembacanya, ketika seorang sufi mencapai tingkatan tertinggi sekalipun, dia tetap terkena kewajiban hukum-hukum syariat. Sementara dalam ekstase musik dan penggunaan simbolisme erotik dalam puisi atau syair, al-Hujwiri lebih memilih sikap hati-hati. Dengan kata lain, dia seakan ingin menghadirkan tasawuf sebagai tafsiran Islam yang benar.[2]

Memasuki belantara Kasyful Mahjub, kita akan disuguhi pengenalan sufistik lebih sebagai lelaku ketimbang pemikiran. Dalam penjelasannya tentang lapar, al-Hujwiri membuka dengan QS Al-Baqarah [2]: 155: “Dan sungguh, akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” Poin utama dari penukilan ayat ini adalah hendak menjelaskan makna lapar.

Di dalam lapar tersimpan kemuliaan yang besar, dan satu hal yang terpuji berdasarkan pandangan manusia dan agama. Sebab, pikiran orang yang lapar menjadi satu indera penglihatan, kecerdasannya pun semakin terarah, dan tubuhnya selalu sehat. Maka, bagi siapa yang mau mengambil bagian dari riyadhah ini, niscaya kebuasan dalam dirinya akan melemah dan tunduk. Karena lapar akan menundukkan jiwa, dan semakin mengkhusyukkan hati.[3] Sebagaimana ungkapan Nabi Saw, “Sesungguhnya setan menempati aliran darah manusia, maka persempitlah jalan setan itu dengan lapar.”

Manusia menderita dengan lapar, tetapi sejatinya dia sedang mempersulit gerak setan. Kalaupun laparnya sebatas menahan lapar dan dahaga, setidaknya pikirannya terpusat pada “aktivitas” lapar. Dia tidak sanggup memikirkan keasyikan lainnya selain membayangkan sepaket kenikmatan: makan dan minum. Geraknya terbatasi karena perut yang kosong. Alih-alih berpikir untuk bermaksiat lahiriah, terik panas dan kondisi yang lemah membunuh nafsu sesaat. Dia menjadi penderitaan bagi badan, tapi sebenarnya hati cemerlang, dan jiwa pun tampak bersih. Melalui lapar inilah, manusia akan dapat melihat Tuhan.

Lapar menjadi satu riyadhah penting dalam menapaki jenjang menuju Tuhan. Berbagai ungkapan ini dapat kita temukan dalam perkataan Yahya bin Muadz, misalnya: Lapar ada empat tingkatan: Lapar bagi seorang murid menjadi riyadhah; bagi para pelaku taubat menjadi sarana latihan; bagi para zahid menjadi taktik atau siasat; sementara bagi ahli makrifat menjadi sesuatu yang terpuji.[4]

Demikian ini karena kerakusan diri bermula syahwat perut yang menggiring nafsu untuk berbuat menyelisihi ketakwaan dan ketaatan. Para pelaku taubat pun perlu melakukan ini dalam rangka pencegahan kembali kepada tindakan kemaksiatan. Adapun para zahid melakukan ini sebagai pembebasan diri dari makanan dan aktivitas mengunyah yang meneguhkan mazhab dan kebiasan mereka. Sementara bagi ahli makrifat menjadi tindakan yang terpuji, karena dia telah melintasi ragam tahapan riyadhah, latihan (tajribat), siasat, dan lain sebagainya.

Al-Hujwiri juga menyindir orang-orang yang hidupnya untuk makan dengan mengatakan, “Orang-orang dulu makan untuk hidup, tetapi kalian hidup untuk makan.” Menurutnya, kedua hal ini perbedaan yang besar, dalam arti para salafus saleh menghabiskan hari-hari dengan menyengaja untuk lapar berharap keridaaan Tuhan. Lapar menjadi jalan hidupnya, bukan keterpaksaan. Lapar menjadi sarana mereka untuk mengikat sifat-sifat syaitaniyyah yang menghunjam dalam jiwanya. Seperti disebutkan al-Hujwiri, dikeluarkannya Adam dari surga dan dijauhkannya dari kedekatan dengan Allah karena sejumput makanan.[5]

Selain itu, al-Hujwiri juga menyatakan bahwa seseorang yang laparnya karena terpaksa bukan sebenarnya, dia akan makan jika telah diperbolehkan. Bahkan dia tidak akan membatasi dirinya dengan makanan-makanan halal, yang mana hal itu menjadi sesuatu yang terlarang bagi para sufi. Sehingga dia pun tak akan beroleh manfaat dari laparnya. Tak akan memberikan dampak apa-apa kecuali hanya lapar itu sendiri. Dalam hal ini, dia membenarkan pernyataan gurunya, al-Kattani, yang mengatakan seorang murid harus menguatkan dirinya dengan tiga perkara: akan tidur ketika mengantuk, berbicara bilamana harus berbicara, dan makan saat benar-benar lapar.[6]

Pada hakikatnya, kekuatan indera manusia bergantung pada makanan. Jika indera tersebut dimanjakan dengan ragam kenikmatan makanan, jiwa rendahnya menjadi-jadi. Hawa nafsunya menguasai anggota tubuh, bahkan setiap pembuluh darah terhijab dengan tabir yang berbeda-beda. Namun sebaliknya, jika makanan dibatasi dan dicegah maka nafsu pun melemah dan akal mendapat kekuatan. Rahasia-rahasia dan bukti-bukti akan tersingkap, hingga ketika jiwa rendah tak mampu melakukan aktivitas dan hawa nafsu menghilang, maka setiap keinginan yang sia-sia akan terhapus dalam tujuan kebenaran. Puncaknya, para pencari Tuhan akan memperoleh seluruh keinginannya.

Lebih jauh dari semua itu, lapar tidak sekadar mengajarkan kita untuk mematikan dorongan nafsu makan dan minum. Lapar dan haus hanya menjadi prasyarat luaran yang seharusnya digali lebih dalam. Simbolisme lapar dari makanan dan minuman sejatinya memberikan isyarat tajam bahwa manusia dianjurkan untuk menyudahi, atau setidaknya mencukupkan dengan karunia yang ada sebagai pendorong ibadahnya. Bukan menjadi rakus memakan harta. Gasak sana-sini tak ada habisnya, seakan dunia hendak dilahap semua. Bukan memonopoli kekayaan dan kehormatan tanpa pernah berbagi dengan lian. Tapi mencukupkan diri dengan perolehan, dan menebar kebaikan kepada semuanya.

Ungkapan simbolik dari para sufi harus menjadi muara ketaatan dalam segala hal. Seperti pernyataan Abul Abbas Qashshab: “Ketaatanku dan ketidaktaatanku bergantung pada dua potong roti. Jika kumakan, aku menemukan bahan setiap dosa dalam diriku, namun bilamana aku cegah, aku mendapati dasar bagi setiap aktivitas kesalehan dalam diriku.” Artinya, pembunuhan nafsu secara lebih luas harus mengarah pada dua hal: lahiriahnya menahan lapar dan dahaga, ruhaniahnya mengontrol seluruh keinginan rendah yang terpendam dalam jiwa-jiwa manusia. Karena itulah, simbolisme dua potong roti menjadi dasar ketaataan dan ketidaktaatan. Roti menjadi simbol duniawi. Siapa yang mampu mengendalikannya, ia telah mengontrol gerak-laju duniawi dalam diri. Namun, siapa tak tahan dengan godaannya, di situlah bermula seluruh kenikmataan semu sumber kerakusan dan kerusakan.

Bersambung…

Sebelumnya:

Catatan kaki:

Catatan:

[1]Dalam kajian ini penulis menggunakan edisi terjemahan Arab dengan judul Kasyf al-Mahjub, atau lengkapnya berjudul Kasyf al-Mahjub li Arbab al-Qulub. Ditulis oleh Abu al-Hasan Ali bin Utsman al-Hujwiri (w. 456 H [1063-4 M]/ 464 H [1071-2 M].

[2] Reynold A. Nicholson, “Preface” dalam Al-Hujwiri, Kashf al-Mahjub, trans. Reynold A. Nicholson (Delhi: Taj Company, tt), hlm. xx

[3] Al-Hujwiri, Kasyf al-Mahjub, juz. II, terj. Is’ad Abdul Hadi Qandel (Kairo: Al-Majlis al-A’la li ats-Tsaqafah, 2008), hlm. 569

[4] Yahya bin Muadz ar-Razi, Jawahir at-Tasawwuf., hlm. 134

[5] Al-Hujwiri, Kasyf al-Mahjub, juz. II, hlm. 570

[6] Ibid.,