Setelah membaca Barzanji Rendra berkata, “Bukankah ini berarti Nabi suka bergaul? Saya amat terharu membaca syair-syair itu, dan saya berpikir, ‘Boleh kan, bila saya ikut terharu dan ikut numpang kagum pada Muhammad?’.”

Rendra mengenal Kitab Barzanji dari sahabatnya, Syu’bah Asa, yang menerjemahkan kitab tersebut. Dari syair-syair tersebut Rendra mengenal penggambaran sosok Nabi Muhammad saw, yang mana pada akhirnya membuat dia memutuskan untuk masuk Islam.

Bagaimana jalan ceritanya, mari kita simak secara lengkap penuturan Rendra dalam sebuah wawancara dengan Majalah Ummat, No. 01, 1994:

Ketika itu Syu’bah Asa tinggal serumah dengan saya. Saya sering meledeknya: “Mana itu seniman Islam? Islam kan tak punya Beethoven, tak punya Mozart, Picasso?”

Syu’bah lebih sering diam saja. Kadang saya malah penasaran. Gambaran tentang orang Islam dalam benak saya memang buruk sekali: mereka tak ramah, tak cukup kreatif, dan sebagainya.

Ketertarikan saya pada Islam bermula pada syair-syair Syaraful ‘Anam dan al-Barzanji yang diterjemahkan Syu’bah. Syair-syair ini adalah kasidah puji-pujian terhadap Nabi Muhammad. Di situ, Nabi Muhammad digambarkan menambal gamisnya sendiri; jika berjalan dengan sahabat-sahabatnya beliau berjalan paling belakang; beliau juga amat menyukai anak-anak.

Dan, jika tangan seorang sahabat berbau wangi, orang akan berkata, “Tangan ini pasti baru disentuh Nabi.”

Bukankah ini berarti Nabi suka bergaul? Saya amat terharu membaca syair-syair itu, dan saya berpikir, “Boleh kan, bila saya ikut terharu dan ikut numpang kagum pada Muhammad?”

Saya memutuskan, Bengkel Teater akan mementaskan Barzanji. Kemudian saya pergi ke masjid-masjid, tiduran di masjid. Saya perhatikan orang-orang yang salat, dan seorang teman menjelaskan artinya. Jadi saya mendapatkan obyek pengamatan yang menarik. Inilah yang kemudian saya ekspresikan dalam teater, yang dipentaskan di Teater Terbuka Pusat Kesenian Jakarta, 23-24 Juni 1970.

Tetapi, bahkan ketika itu saya masih belum tertarik untuk masuk Islam: saya takut jika daya cipta saya lalu mati!

Gambaran buruk bahwa orang-orang Islam itu tidak ramah memang terbukti. Pementasan Kasidah Barzanji itu sukses. Tapi, seusai pementasan, seorang anggota keamanan memanggil saya dan menunjukkan tumpukan batu-bata yang disembunyikan di bawah panggung.

“Mas, lihat itu! Batu-batu itu disiapkan untuk melempari Anda, kalau penonton tidak puas,” katanya, “Wah … tak mungkin saya masuk Islam. Tak mungkin,” saya langsung protes dalam hati.

Saya bahkan berbicara, “Syukurlah kita bukan orang Islam.”

Sepulang dari pementasan itu, saya ceritakan soal batu-batu yang disiapkan untuk melempari saya kepada Syu’bah, dan ledekan saya kembali meluncur, “Bagaimana orang Islam itu?”

Syu’bah menjawab, “Sudahlah. Mas, saya sibuk. Besok ujian.”

Beberapa waktu kemudian saya mengajak Syu’bah, “Yuk ke pantai, melihat senja.”

Syu’bah tak mau, karena dia sedang belajar untuk ujian. Kebetulan ada teman yang datang bawa mobil. Dengan beberapa teman, saya meluncur ke pantai Parangtritis. Menikmati senja.

Beberapa saat setelah menatap laut luas pada senja itu, sekonyong-konyong saya merasakan badan saya diterpa kenikmatan yang luar biasa; kenikmatan badan bersama hembusan angin. Seluruh anggota tubuh terangsang – hingga ke bulu-bulu mata, sampai masuk telinga.

Luar biasa! Kenikmatan ini melebihi orgasme. Ini adalah nikmat badan, nikmat syaraf, sampai ke ujung-ujung. Saya seperti terkapar, tanpa tahu persis sebabnya. Ini sesuatu yang gaib.

Kenikmatan ini berlangsung beberapa saat. Dan tiba-tiba, tanpa sepenuhnya saya sadari, tangan kiri telah terlipat di dada; tangan kanan terangkat tegak lurus, telunjuk mengacung ke langit, dan “Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadarasulullah” terlontar dari mulut saya!

Beberapa saat kemudian saya kebingungan sendiri. “Lho … aku tadi kok … boleh dikatakan aku ini Islam.”

Tapi kemudian saya tukas sendiri. “Tidak, bukan ‘boleh dikatakan,’ tapi aku ini Islam!”

Tidak usah diislam-islamkan, saya Islamkan diri saya sendiri. Lalu intelek saya mengambil alih, “Ha, untuk menjadi Kristen saja saya harus dibaptis, bahkan untuk komuni saja harus melalui pastur. Tapi sekarang saya mengislamkan diri sendiri. Aku, Islam!” begitu saja.

Saya lalu pulang, dan bilang kepada Syu’bah, “Bah, aku Islam.”

“Ya … ya …” Syu’bah menjawab tak acuh.

“Sekarang ajari aku salat.”

“Ampun, Mas. Aku lagi mau ujian. Lain kali saja kalau mau bergurau.”

“Lho, kok bergurau? Aku bener-bener, nih.” Tapi dia belum mau percaya.

Hari berikutnya saya pergi ke Jakarta. Di sepanjang jalan, di kereta api, saya menikmati suasana karena pengalaman luar biasa saya sebelumnya – kendati saya tak tahu proses mendapatkan pengalaman di Parangtritis itu.

Kebetulan, saya sampai di Jakarta hari Jumat. Ketika itulah saya bertemu Taufiq Ismail. Saya bilang, “Saya ingin salat Jumat, nih.”

“Ya. Itu bagus,” katanya.

“Tapi aku belum hapal at-Tahiyat-nya. Yang hapal cuma al-Fatihah dan Qulhu (surat al-Ikhlas, red). Bagaimana ini?”

Akhirnya Taufiq menulis bacaan at-Tahiyat di atas selembar kertas Padalarang – yang saya jadikan sajadah agar sambil salat saya bisa membaca bacaannya.”[1]

Menurut kesaksian Ajip Rosidi, secara resmi Rendra memeluk Islam di rumah Taufik Ismail. Pada saat itu Rendra merasa hatinya sudah mantap untuk menjadi Muslim. Dia mengucapkan syahadat di depan KH Ghafar Ismail, Taufik Ismail, dan Ajip Rosidi, di rumah Taufiq di lingkungan Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Setelah itu, Taufiq membuat pernyataan tertulis yang dia tandatangani bersama Ajip. Ghafar, kakak Taufiq, mengajari Rendra salat. Setelah menjadi Muslim, nama awal (WS) yang tadinya Willibrordus Surendra menjadi Wahyu Sulaiman.[2] Tidak jelas disebutkan kapan peristiwa tersebut terjadi, namun menurut Ajip itu terjadi setelah pementasan teater Barzanji pada tanggal 23-24 Juni 1970.

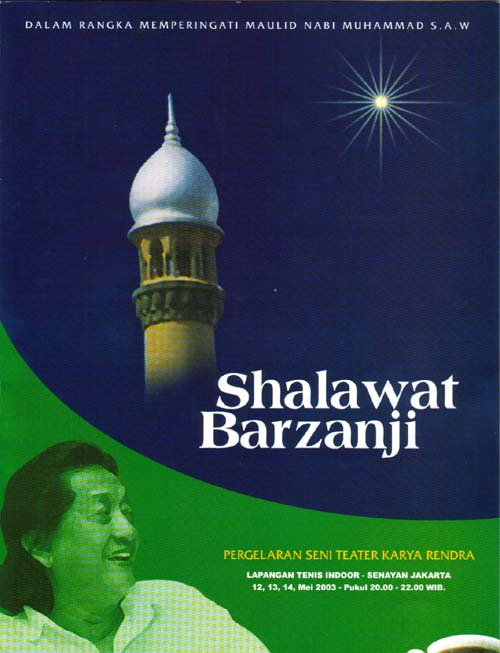

Pada tahun 2003, Rendra melakukan pementasan ulang teater Barzanji di lapangan tennis indoor Senayan, Jakarta. Di dalam salah satu babak pada pementasan tersebut Rendra melakukan monolog, “’Kemuliaan Muhammad melalui ciri dan sifat-sifatnya. Ia adalah manusia sederhana dan rendah hati, karenanya mulia. Selama ada dia tidak satu bulan pun bersinar terang.”[3]

Setelah WS Rendra wafat pada tahun 2009, istri ketiganya, Ken Zuraida mencoba melakukan sosialisasi teater Barzanji ini ke pesantren-pesantren. Hasilnya, dia berhasil menarik simpati kalangan pesantren. Bahkan dia melakukan kolaborasi dengan pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon untuk melakukan pementasan Kasidah Barzanji di Taman Ismail Marzuki Jakarta dan tiga kota lainnya. Pementasan teater Barzanji ini menarik simpati banyak kalangan.[4] (PH)

Bersambung ke:

Sebelumnya:

Catatan kaki:

[1] “Rendra: Shalat pertama saya”, dari laman http://oasemuslim.com/rendra-shalat-pertama-saya/, diakses 9 Oktober 2017.

[2] Hendri F. Isnaeni, “Kisah Si Burung Merak Masuk Islam”, dari laman: http://historia.id/persona/kisah-si-burung-merak-masuk-islam, diakses 9 Oktober 2017.

[3] “Sholawat Barzanji Rendra untuk Meneladani Rasul”, dari laman https://www.nu.or.id/post/read/116/sholawat-barzanji-rendra-untuk-meneladani-rasul, diakses 15 Januari 2021.

[4] Muhammad Idris Mas’udi, Berjanjen, dalam Suwendi, Mahrus, Muh. Aziz Hakim, dan Zulfakhri Sofyan Pono (tim editor), Ensiklopedi Islam Nusantara: Edisi Budaya (Kementrian Agama RI: Jakarta, 2018), hlm 50.