“Thariqah ‘Alawiyyah adalah corak khas dari metode dakwah kaum Alawiyin, atau kerap juga dipanggil Sayid atau Habaib. Karena karakter dasar ajaran mereka adalah tasawuf akhlaki, maka ciri dakwah mereka bersifat demonstratif. Nasehat dan nilai-nilai keagamaan mewujud dalam laku, tidak sebatas kata-kata. Mereka menjadi contoh di tengah masyarakat tentang bagaimana “berakhlak Islami” yang seharusnya.”

—Ο—

Sejak kedatangan Imam Ahmad bin ‘Isa Al-Muhajir pada 965 M, Hadhramaut seperti menemukan kembali posisinya dalam sejarah Islam. Berpuluh-puluh tahun setelah Imam Ahmad wafat, para sayid keturunan beliau beserta kalangan sahabat dan murid mereka menyebarkan dakwah Islam yang damai ke seluruh dunia. Al-Faqih Al-Muqaddam yang dikatakan sebagai peletak dasar-dasar tasawuf kaum ‘Alawiyin, tinggal di Tarim. Tempat ini kemudian berkembang pesat sebagai pusat ajaran kaum Alawiyin.

Musa Kazhim dalam salah satu tulisannya di buku “Peran Dakwah Damai Habaib/Alawiyin di Nusantara” menjelaskan, “Pada fase berikutnya, ajaran-ajaran yang sudah dimulai oleh Ahmad bin Isa berkembang menjadi suatu jalan, metode yang mapan, yang disebut dengan berbagai nama oleh para peneliti sejarah Islam, antara lain, dengan thariqah ‘Alawiyyah (jalan hidup ‘Alawiyin). Thariqah ‘Alawiyah, tak pelak, adalah suatu bentuk cara beragama yang berorientasi tasawuf. Namun, tak seperti thariqah pada umumnya, thariqah ‘Alawiyah bukanlah suatu orde sufi (tarekat). Meski tak bisa lepas dari dasar-dasar teoretis pemikiran kesufian, thariqah ‘Alawiyah bisa dikelompokkan ke dalam apa yang biasa disebut sebagai tasawuf akhlaki. Dengan kata lain, ketimbang mempromosikan pemikiran-pemikiran teoretis dan spekulatif—yang biasanya hanya dibatasi pada sekelompok elite ulamanya (khawwash) di kalangan mereka—thariqah ini lebih menganjurkan pada berbagai praktik mujahadah dan riyadhah untuk mengembangkan keadaan-keadaan spiritual tertentu yang melahirkan akhlak yang baik.”[1]

Thariqah ‘Alawiyyah adalah corak khas dari metode dakwah kaum Alawiyin, atau kerap juga dipanggil Sayid atau Habib. Karena karakter dasar ajaran mereka adalah tasawuf akhlaki, maka ciri dakwah mereka bersifat demonstratif. Nasehat dan nilai-nilai keagamaan mewujud dalam laku, tidak sebatas kata-kata. Mereka menjadi contoh di tengah masyarakat tentang bagaimana “berakhlak Islami” yang seharusnya. Metode ini ternyata laku keras di masyarakat. Tanpa kekerasan sedikitpun, metode dakwah yang terus dilestarikan oleh anak cucu Ahmad bin Isa diterima di banyak tempat. Islam berkembang pesat, bersintesis dengan banyak nilai kebudayaan, bahkan dijadikan agama negara di berbagai belahan dunia.

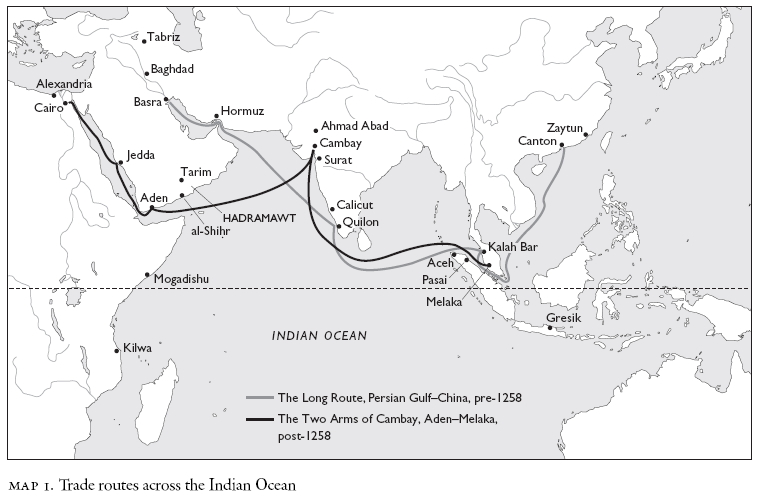

Di Tarim inilah kemudian kaum Alawiyin atau biasa juga di sebut Ba’alawi, menancapkan identitas komunal mereka. Dari dan ke tempat inilah mereka datang dan pergi, meraup ilmu dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Engseng Ho dalam bukunya berjudul “The graves of Tarim” mengisahkah bagaimana kelompok identitas kemasyarakatan Tarim menyebar ke berbagai penjuru bumi mengarungi Samudera Hindia.[2]

Dari Yaman Selatan, mereka memanfaatkan sirkulasi pelayaran pubra di kawasan Samudera Hindia – yang dikenal dengan Jalur Sutra Laut – hingga ke Timur Jauh untuk menyebarkan Islam dan nilai-nilai pengetahuan yang luhur. Anak keturunan Ahmad bin Isa bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Seperti fenomena diaspora, mereka bertebaran di muka bumi, beradaptasi dengan semua jenis masyarakat dan budaya, dan melebur menjadi satu kesatuan dalam geneologi masyarakat yang dihuninya. Mereka melepas jubah-jubah yang menjadi identitas kultural sebelumnya, dan mulai mengenakan pakaian setempat. Mereka hidup sebagaimana masyarakat setempat hidup, menikah dengan wanita setempat, belajar bahasa mereka, dan berjuang bersama masyarakat selayaknya itu tanah airnya.

Memiliki kemulian akhlak dan keunggulan ilmu pengetahuan, membuat anak keturunan Alawiyin ini mudah diterima dan demikian dicintai masyarakat. Sebagaimana para sejarawan mencatat, anak keturunan Alawiyin ini banyak yang menjadi raja dan tokoh-tokoh terkemuka di berbagai wilayah yang disinggahinya. Mereka membaur dan mendefinisikan kembali identitas masyarakat yang dihuninya. Nama-nama mereka mentereng di setiap fase sejarah yang dilalui banyak bangsa. Mereka wafat di tempat itu sebagai “pribumi”. Makam-makam mereka bertebaran di sepajang jalur kehidupan manusia mulai dari Afrika hingga Champa – dari China hingga Pulau Jawa.

Engseng Ho, dalam salah satu artikelnya menjelaskan, “Di masa lalu, ketika migrasi adalah sebuah perjalanan nasib seseorang, sekarang kesadaran seseorang mengalami pergeseran lokasional yang menandai perubahan besar generasi, dari nenek moyang ke keturunannya. Makam, yang merupakan titik terakhir dari migran, adalah awal dari keturunan mereka, menandai kebenaran akan kehadiran mereka di tanah tersebut. Bagi berbagai macam diaspora, makam adalah tempat yang penting. Makam menyediakan tempat kembali di dunia ini bagi orang-orang asli yang selalu berpindah-pindah.” [3]

Dari makam-makam yang tersebar ini pula, Engseng Ho melihat satu karakter definitif sebuah masyarakat migran yang khas. Bahwa makam-makam para tokoh yang tersebar ini, menandai satu identitas masyarakat yang tunggal. “Kita bisa memberi masyarakat ini sebuah nama, karena banyak dari kisah perjalanan mereka berawal dan kembali pada satu tempat, dan tempat tersebut adalah Hadramaut.”[4] Dalam makna yang lebih spesifik, lokasi tersebut adalah Tarim.

Kini setelah lebih dari satu millennium berlalu, Tarim bukan lagi tujuan, tapi sudah menjadi asal asul atau tempat kembali. Ke sinilah putra-putra Tarim berdatangan dari berbagai penjuru bumi, ke sumber leluhur mereka. Mereka membawa serta para santri, orang-orang yang haus ilmu, yang ingin meneguk langsung ilmu dari sumbernya. Sebagaimana yang diungkap oleh Engseng Ho, “Dalam kerangka ini, timbal balik tidak mungkin bisa dilakukan. Apa yang sudah diberikan oleh Tarim hanya mengalir ke satu arah: yaitu keluar. Segala hal yang kembali ke Tarim adalah penghargaan dan sikap penghormatan.” (In this sense, reciprocity is not possible. Tarim’s gifts can only flow one way: outward. Returns are tributes, acts of obeisance).[5] (AL)

Selesai…

Sebelumnya:

Catatan kaki:

[1] Lihat, Musa Kazhim, “Sekapur Sirih Sejarah ‘Alawiyin dan Perannya Dalam Dakwah Damai Di Nusantara: Sebuah Kompilasi Bahan”, dalam Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), hal. 5

[2] Engseng Ho, The graves of Tarim : Genealogy and Mobility Across The Indian Ocean, (London, University of California Press, Ltd, 2006),

[3] Lihat, Engseng Ho, “Makam dari Tarim: Genealogi dan Mobilitas Melintasi Benua India”, dalam Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), hal. 248

[4] Engseng Ho, Op Cit, hal. xix

[5] Ibid, hal. 94