Keberadaan Malaka sebagai bandar pelabuhan internasional demikian fenomenal pada masanya. Terdapat sekurangnya tiga aspek fundamental dalam kehidupan ekonomi, politik dan budaya yang berubah total di puncak kejayaan Kesultanan Malaka. Di antaranya, Malaka berhasil merevisi pola interaksi perdagangan global, dan menjadi pusat pembentukan karakter baru kepulauan Nusantara.

Pada tahun 1459 M, Sultan Muzaffar Syah wafat. Dia digantikan oleh putranya yang kemudian berjuluk Mansyur Syah. Menurut Prof. Dr. Slamet Mulyana, naiknya sosok Mansyur Syah ini juga berdasarkan nasehat dari Tun Perak yang merupakan orang paling berpengaruh di kesultanan. Sebagaimana Tun Perak, Mansyur Syah adalah orang yang memiliki visi sama. Mereka lebih memprioritaskan pengamananan sepenuhnya jalur Selat Malaka.[1] Besar kemungkinan, kesamaan visi Mansyur Syah dengan Tun Perak inilah yang membuat Mansyur Syah direkomendasikan sebagai Sultan menggantikan Muzaffar Syah.

Melanjutkan kesuksesan ayahnya, Mansyur Syah berhasil meneguhkan kedaulatan Kesultanan Malaka di sekitar jalur pedaganan Asia Tenggara. Laksama Kesultanan Malaka benar-benar menjadi “raja di laut”. Dengan segenap kekuatannya mereka berhasil menegakkan hukum laut dan aturan perdagangan di jalur internasional yang melintasi Selat Malaka. Dengan demikian, keteraturan terciptan dan kedaulatan Malaka di segani. Sehingga praktis ketika itu, palabuhan Malaka menjadi pusat perdangan di Nusantara dan menjadi titik pemberhentian akhir semua arus perdagangan dari seluruh dunia.

Sebagaimana digambarkan oleh Tome Pires dalam Summa Oriental, bahwa semua palabuhan di Nusantara memiliki trayek perjalanan ke Malaka. Karena inilah pintu gerbang laut Nusantara. Dan di sinilah para pedagang nusantara bisa bertemu dengan semua pedagang dari seluruh dunia. [2] Bisa dikatakan, pada periode ini, pelabuhan Malaka menjadi titik pusat sekaligus akhir dari semua jalur perdagangan di nusantara. Sehingga praktis, jalur-jalur lama – seperti jalur timur pulau sumatera – nyaris tidak lagi dilalui.

Keberadaan Malaka sebagai bandar pelabuhan internasional demikian fenomenal pada masanya. Terdapat sekurangnya tiga aspek fundamental dalam kehidupan ekonomi, politik dan budaya yang berubah total sejak berdirinya Malaka.

Pertama, adanya jalur baru Malaka, membuat peta perdatangan berubah total, baik di Nusantara, maupun di level internasional. Sebelumnya para pedagang di seluruh dunia menggunakan metode perdagangan langsung, dimana penjual akan membawa barang langsung ke tempat pembeli, seperti pedangan Arab yang berjalan ribuan mil hingga ke China dan demikian sebaliknya. Di era kejayaan Kesulatanan Malaka, metode ini di revisi dan diringkas sedemikian rupa.

Menurut Ismail Fajrie Alatas, dengan adanya bandar pelabuhan Malaka, skema perdagangan global diringkas menjadi tiga divisi pelayaran yang lebih singkat. Para pedagang dari wilayah barat, seperti India, Persia dan Arab, cukup berjalan sampai ke Malaka. Di sana mereka akan bertemu dengan para pedangan dari timur, seperti negera Champa, sampai China. Mereka secara praktis akan bertransaksi dan bertukar barang bawaan, untuk kemudian dibawa kembali ke negeri masing-masing. Demikian juga yang terjadi dengan para pedagang di seluruh kepulauan Nusantara. Mereka cukup langsung menuju Malaka dan meletakkan barang dagangannya di sana. Secara otomatis, barang tersebut akan diambil oleh para pedagang, baik yang berasal dari Timur maupun Barat. Revisi jalur perdagangan ini ternyata berdampak positif bagi perekonomian dunia. Karena selain mereduksi waktu pelayaran, disintegrasi juga berarti percepatan pengembalian modal dagang.[3]

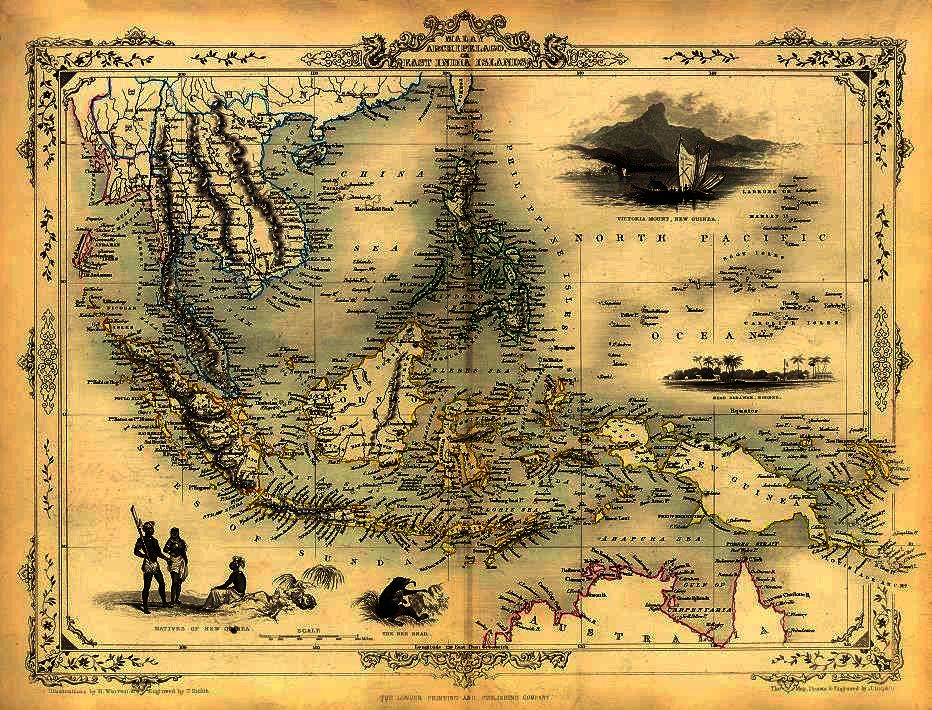

Ilustrasi revisi skema perdagangan global sejak adanya Kesultanan Malaka. Sumber gambar: niaspress.dk

Kedua, seiring dengan berkembangnya Kesultanan Malaka sebagai pusat perdagangan dunia, kota pelabuhan Malaka pun berubah menjadi ranah interkoneksi antar kebudayaan dalam skala global. Sultan Malaka adalah sosok yang berpandangan kosmopolitan dan terbuka. Kebudayaan masyarakat setempat pun menjadi begitu cair namun juga berbudaya tinggi. Mereka menerima semua anasir dan menseleksinya dengan kecepatan sangat tinggi. Hal inilah yang kemudian melahirkan karakter hibrida dalam kultur masyarakat Melayu. Sehingga pada tahap selanjutnya, konsep “Melayu” menjadi sebuah kompleks kultural dan bukan etnisitas atau ras. Tapi dengan munculnya karekater ini, para pendatang pun dengan mudah dapat menjadi “Melayu” dengan mengadopsi bahasa, gaya hidup dan tata cara mereka.[4] Dengan kata lain, Melayu atau kebudayaan Malaka menjadi aset semua bangsa, termasuk di Nusantara.

Ketiga, Eksistensi Kesultanan Malaka, pada tahap selanjutnya ikut mengubah sistem budaya bahari di Nusantara menjadi terpusat, dan menghasilkan sebuah lingua franca baru. Dimana hal itu ternyata menyebabkan terjadinya sebuah pola menyatuan identitas kultural masyarakat ke dalam format baru.

Terdapat dua unsur penting yang mengikat identitas kultural tersebut, pertama adalah bahasa melayu, kedua adalah agama Islam. Kedua unsur tersebut, membawa Nusantara pada satu fase baru. Menurut Ismail Fajrie Alatas, inilah fase dimulainya pembentukan sebuah ranah sosio-kultural kosmopolitan yang dapat dilukiskan sebagai “Islamicate”.[5] Sebuah ranah kelautan yang menghubungkan kota-kota dari kawasan Hijaz hingga pelabuhan Nusantara dalam sebuah untaian kultural. Melalui sistem inilah, jaringan komunitas Hadrami, khususnya kau Sayyid/Habaib mulai mengambil peran penting dalam proses penyebaran Islam di Nusantara.[6] (AL)

Bersambung…

Sebelumnya:

Catatan kaki:

[1] Lihat, Prof. Dr. Slamet Mulyana, Runtuhnya Kerjaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, Yogyakarta, LkiS, 2005, hal. 150

[2] Lihat, M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1991, hal. 29

[3] Lihat, Ismail Farjrie Alatas, Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, Ilmu Pengetahuan Kolonial &Etnisitas, dalam L.W.C. van den Berg, Orang Arab di Nusantara, Depok, Komunitas Bambu, 2000, hal. xxx

[4] Ibid, hal. xxxiii

[5] Ismail Farjrie Alatas dalam catatan kakinya menjelaskan bahwa Terminologi ‘Islamicate’ digunakan oleh Marshall Hodgson untuk mendefinisikan sesuatu “yang tidak merujuk langsung kepada agama Islam, tapi kepada semua kompleks sosial dan kultural yang secara historis diasosiasikan dengan Islam dan kaum Muslimin maupun non-Muslim.” Lihat, Ibid, hal. xlvii

[6] Lihat, Ismail Farjrie Alatas, Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, Ilmu Pengetahuan Kolonial &Etnisitas, dalam L.W.C. van den Berg, Orang Arab di Nusantara, Depok, Komunitas Bambu, 2000, hal. xxx