“Imam Ahmad bin ‘Isa Al-Muhajir diperkirakan tiba di Hadramaut pada pada 965 M. Beliau menetap di tempat bernama Husaisah dan di sana dia mulai membangun landasan dakwah Islam yang moderat dan toleran, dengan pembobotan pada spiritualitas. Sejak itu, Hadhramaut seperti menemukan kembali posisinya dalam sejarah Islam, dan dalam sejarah penyebaran Islam di periode selanjutnya, kita melihat posisi Hadhramaut yang menonjol.”

—Ο—

Kaum ‘Alawiyin bisa dikatakan mataharinya Hadramaut. Umumnya dari keturunan ini lahir manusia-manusia mulia yang memeram dalam dirinya ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Mereka menjadi pembimbing, guru, panutan, dan pemimpinan di tengah masyarakat. Mereka menawarkan Islam dengan cara yang damai, akhlaq mulia yang nyata, serta penjelasan yang sederhana. Ini sangat berbeda dengan tradisi para penguasa yang menyebarkan Islam melalui peperangan, kontak senjata, dan penaklukkan.

Berpuluh-puluh tahun setelah Imam Ahmad wafat, para sayid keturunan beliau beserta kalangan sahabat dan murid mereka menyebarkan dakwah Islam yang damai ke seluruh dunia. Pada fase berikutnya, ajaran-ajaran beliau berkembang menjadi suatu jalan, metode yang mapan, yang disebut dengan berbagai nama oleh para peneliti sejarah Islam, antara lain, dengan thariqah ‘Alawiyyah (jalan hidup ‘Alawiyin).

Menurut Musa Kazhim, Thariqah ‘Alawiyah, adalah suatu bentuk cara beragama yang berorientasi tasawuf. Namun, tak seperti thariqah pada umumnya, thariqah ‘Alawiyah bukanlah suatu orde sufi (tarekat). Meski tak bisa lepas dari dasar-dasar teoretis pemikiran kesufian, thariqah ‘Alawiyah bisa dikelompokkan ke dalam apa yang biasa disebut sebagai tasawuf akhlaki. Dengan kata lain, ketimbang mempromosikan pemikiran-pemikiran teoretis dan spekulatif—yang biasanya hanya dibatasi pada sekelompok elite ulamanya (khawwash) di kalangan mereka—thariqah ini lebih menganjurkan pada berbagai praktik mujahadah dan riyadhah untuk mengembangkan keadaan-keadaan spiritual tertentu yang melahirkan akhlak yang baik.[1]

Bukan saja karena sifat asli tasawuf adalah cenderung pada cara-cara damai, thariqah ‘Alawiyah memiliki latar belakang kesejarahan tertentu yang menjadikan jalan damai sebagai prinsip dakwahnya, yakni setelah mengalami berbagai peperangan sejak masa sampainya Imam Ahmad bin ‘Isa ke Hadhramaut, baik yang melibatkan penguasa lokal yang khawatir pada pengaruh para keturunan Nabi Muhammad ini, maupun dengan kelompok-kelompok Muslim lain yang pandangannya tak selalu sejalan dengan kelompok ini.

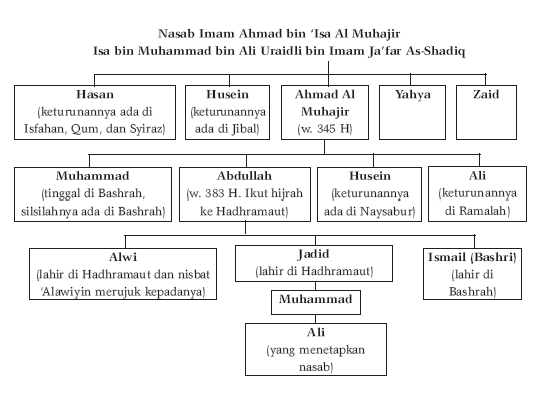

Alhasil, kaum Alawiyin ini secara cepat mendapat tempat di hati masyarakat. Hadramaut pun tiba-tiba menjadi ramai. Para pencari ilmu dan hikmah berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Situasi ini membuat resah penguasa setempat. Hingga tibalah masa Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin ‘Ali. Al-Faqih dapat dikatakan sebagai peletak dasar-dasar tasawuf kaum ‘Alawiyin.

Al-Faqih Al-Muqaddam dilahirkan pada tahun 574 H/1176 M di Tarim, Hadhramaut, Yaman Selatan. Beliau wafat tahun 653 H pada usia 79 tahun, malam Jum’at Zulhijjah 653 H atau malam minggu di akhir bulan Zulhijjah tahun 653 H /1255M dan dikebumikan di “Zanbal”, penanggalan wafat beliau diikhtisarkan dengan hitungan abjad Hijaiyah pada kalimat “Abu Tarim”.

Dalam kehidupannya, tokoh yang pernah mendapatkan kiriman khirqah (pakaian kesufian) dari Syekh Abu Madyan—salah seorang guru Ibn ‘Arabi—ini pernah secara demonstratif melakukan “upacara” simbolik pematahan pedang. Al-Faqih Al-Muqaddam mematahkan pedangnya sebagai simbol politik dan sosial-religius. Ahli sejarah ‘Alawiyin, Sayid Muhammad bin Ahmad Al-Syathiry mengupasnya, dalam kitab Adwar Al-Tarikh al-Hadhramy sebagai berikut, “Di masa Al- Faqih Al-Muqaddam dan sebelumya, para penguasa di Hadhramaut menyoroti gerak-gerak ‘Alawiyin karena mereka selalu mendapatkan tempat di hati rakyat (mengingat klaim kuat keimaman sebagaimana dinyatakan dalam berbagai hadis dan dipercayai banyak orang). Mereka khawatir, tokoh-tokoh di kalangan kaum ‘Alawiyin dapat menjadi sumber berkumpulnya kekuatan politik dan ditakutkan dapat menggerogoti kekuasaan mereka. Bukan hanya selalu mengawasi gerak gerik ‘Alawiyin, para penguasa ini juga terus menyudutkan kelompok ini, seperti perlakuan para penguasa sebelumnya, yang bermula sejak Bani Umayyah, Bani Abbas, dan lainnya (inilah juga yang mengakibatkan Ahmad bin ‘Isa hijrah ke Hadhramaut untuk pertama kalinya). Alasan yang sama telah membuat kakeknya, Shahib Mirbath (Muhammad bin Ali) hijrah dari daerahnya; juga kematian pamannya Alwi yang dipercayai diracun oleh Al Qahthany, penguasa Tarim saat itu. Maka, pematahan pedang harus dilihat sebagai simbol peletakan senjata, yang berarti kesediaan untuk menempuh cara-cara damai dalam dakwah dan kemasyarakatan. Penekanan pada tasawuf dan metode dakwah secara damai inilah yang kemudian secara umum mewarnai secara turun temurun “mazhab” kaum ‘Alawiyin di mana pun mereka berada, sampai pada masa sekarang ini.[2]

Kiranya, sikap ini diambil, di samping kecenderungan kesufian yang memang mempromosikan prinsip cinta dan antikebencian, akibat kenyataan bahwa peperangan-peperangan yang melibatkan kaum ‘Alawiyin di masa-masa sebelumnya ternyata hanya menyisakan kerugian dan kerusakan. Sebagai gantinya, kelompok ini percaya bahwa mengutamakan cinta kasih, kedamaian, dan sikap-sikap kelembutan, justru akan menjadi cara yang efektif untuk menarik hati orang banyak, bahkan juga hati musuh dan orang-orang jahat di tengah-tengah masyarakat.

Pada artikel edisi selanjutnya, kita akan membahas secara singkat Prinsip-Prinsip Thariqah ‘Alawiyah.

Bersambung…

Sebelumnya:

Catatan kaki:

[1] Lihat, Musa Kazhim, “Sekapur Sirih Sejarah ‘Alawiyin dan Perannya Dalam Dakwah Damai Di Nusantara: Sebuah Kompilasi Bahan”, dalam Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), hal. 6

[2] Ibid, hal. 7