“Yang menarik, sebagaimana disimpulkan dari berbagai penelitian, termasuk oleh Azyumardi Azra, perkembangan ‘irfan (gnostisisme Islam) Ibn ‘Arabi di Nusantara terutama dibawa oleh para pemikir dari lingkungan thariqah ‘Alawiyah atau murid-murid mereka.”

—Ο—

Dalam artikel berjudul “Napas Cinta dari Hadramaut” yang pernah dipublikasi oleh Majalah Tempo tahun 2012, Haidar Bagir mengungkapkan bahwa “Para pengikut tarekat thariqah ‘Alawiyah – yang umumnya dimotori oleh kaum haba’ib (tunggal: habib)—inilah yang, melalui diaspora mereka, kemudian berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia, khususnya ke Afrika dan Asia Timur Jauh, termasuk Nusantara. Hampir merupakan suatu kesepakatan bahwa warna Islam NU yang bersifat “tradisional” adalah warisan dari thariqah ‘Alawiyah ini. Bahkan, menurut salah satu versi, delapan dari sembilan Wali Songo melacak silsilahnya kepada Azhamat Khan, seorang tokoh dari lingkungan ‘Alawiyin yang berakar di Hadramaut.”[1]

Bila merujuk pada catatan Musa Kazhim dalam buku “Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara”, agaknya anak keturunan Azhamat Khan[2] yang dimaksud oleh Haidar Bagir adalah Syeik Jamaluddin Husein Al-Akbar atau lebih dikenal oleh masyarakat lokal di Nusantara sebagai Syeik Jumadil Kubra.[3]

Terkait dengan Syeik Jumadil Kubra, redaksi ganaislamika.com pernah menerbitkan tulisan khusus tentang sosok ini dalam artikel berjudul “Syeik Jumadil Kubra: Bapak Para Wali di Nusantara”.[4] Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa Syeik Jumadil Kubra merupakan sosok yang misterius, karena informasi tentang dirinya sulit dipastikan keontetikannya – padahal di sisi lain popularitasnya dalam sejarah Islam Nusantara tak kalah luas dikenal daripada Wali Songo. Hingga saat ini terdapat setidaknya tiga buah makam di Nusantara yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai makam Syeik Jumadil Kubra, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dan ketiganya tetap diziarahi oleh masyarakat hingga sekarang.

Terdapat setidaknya dua versi kisah tentang sosok ini, yaitu versi babat lokal dan sejarawan asing yang mengatakan bahwa Syeik Jumadil Kubra memiliki hubungan darah dengan para Walisongo, kecuali Maulana Malik Ibrahim. Menurut Muhammad Sulton Fatoni, dalam Buku Pintar Islam Nusantara, Syeik Jumadil Kubra menyebarkan Islam di Nusantara setelah wafatnya Maulana Malik Ibrahim pada tahun 882H/1419 M,[5] dan sebelum Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang baru tiba di Jawa beberapa dasawarsa setelahnya.[6] Artinya munurut versi ini, kiprah dakwah Syeik Jumadil Kubra di pulau Jawa berlangsung di sekitar paruh pertama abad ke-15.

Berbeda dengan narasi babat lokal dan sejarawan asing, dalam pandangan para sayid/habaib asal Hadramaut, Syeik Jumadil Kubra atau Syeik Jamaluddin Husein Al-Akbar, adalah keturunan Imam Al-Muhajir pertama yang datang dan menetap di Indonesia. Beliau lahir di Kamboja dan wafat di tanah Bugis. Ia merupakan putra dari Ahmad Jalal Syah yang lahir di India. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Husein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Al-Muhajir Ahmad bin ‘Isa. Dari rantai nasab ini, kita bisa memaknai, bahwa Syeik Jumadil Kubra merupakan mata rantai krusial yang menghubungkan narasi penyebaran Islam di Nusantara, dengan narasi perkembangan Islam di Timur Tengah.

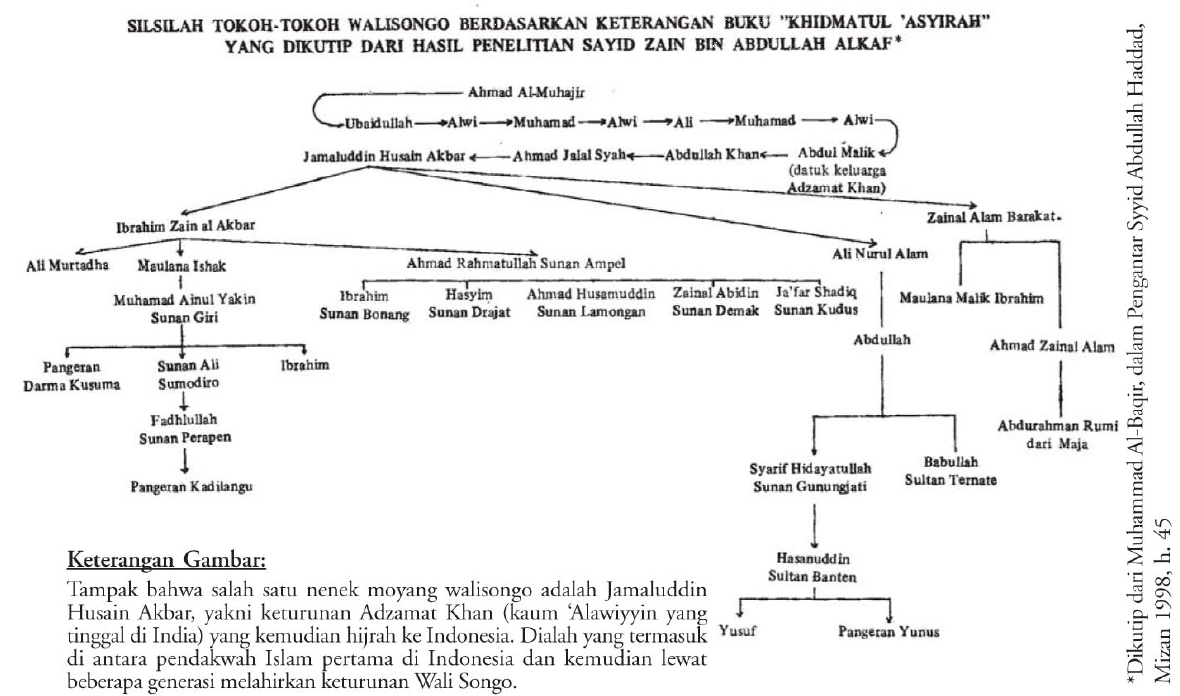

Berikut silsilah nasab Syeik Jumadil Kubra dari Imam Ahmad Al-Muhajir hingga ke Wali Songo dan para ulama besar lainnya di Nusantara, menurut versi para Haba’ib.

Di samping silsilah yang sama, para penyebar Islam di Nusantara juga memiliki jejaring keulamaan dan keilmuan yang sama. Hal ini dijelaskan oleh Haidar Bagir dalam Artikelnya sebagai berikut:[7]

“Yang menarik, sebagaimana disimpulkan dari berbagai penelitian, termasuk oleh Azyumardi Azra, perkembangan ‘irfan (gnostisisme Islam) Ibn ‘Arabi di Nusantara terutama dibawa oleh para pemikir dari lingkungan ini atau murid-murid mereka. Termasuk di dalamnya Hamzah Fansuri (1550–1605) dan, muridnya, Syamsuddin Sumatrani (w. 1630), Abdul Ra’uf Sinkili (1024–1105), Syaikh Yusuf Makassari (1037–1111), Abdul Shamad al-Palembani (1704–1785), Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710–1815), bahkan juga Syaikh Nuruddin al-Raniri (1068–1658).

Al-Raniri pernah belajar ke Hadramawt dan disebut-sebut sebagai pengikut tarekat al-‘Aidrusiyah. Gurunya ketika di India adalah Abu Hafs ‘Umar bin Abdullah Ba Syaiban al-Tarimi al-Hadhrami yang juga dikenal sebagai Sayid Umar al-‘Aydrus (atau al-‘Aydrusi pengikut tariqa ‘Aidrusiyah?), yang berada dalam satu rantai perguruan dengan Ahmad al-Qushashi. Al-Qusyasyi sendiri adalah murid beberapa ulama thariqah ‘Alawiyah lainnya termasuk, Sayid Ali al-Qab’i, Sayid Abi al-Ghayts Syajr, dan Sayid As’ad al-Balkhi. Pada gilirannya, al-Qushashi merupakan guru dari para ulama thariqah ‘Alawiyah yang, antara lain, menjadi guru-guru al-Raniri.

Abd al-Ra‘uf Sinkili, adalah murid Al-Qushashi, guru dari para ulama dari thariqah ‘Alawiyah, dan Ibrahim al-Kurani, murid al-Qushashi. Al-Kurani dikenal luas sebagai penulis It-haf al-zaki, sharah atas al-Tuhfah al-mursalah ila ruh al-nabiy karya Muhammad Fadhlullah al-Burhanfuri, yang dianggap bertanggung jawab atas penyebaran pikiran-pikiran ‘Irfan Ibn ‘Arabi di Nusantara.

Kepada Al-Kurani juga silsilah Syaikh Yusuf Makassari bersambung. Selain al-Kurani, di antara guru-guru al-Makassari ini termasuk Umar bin Abdullah Ba Syaiban, yang juga guru al-Raniri, dan Sayid ‘Ali al-Zabidi atau Ali bin Abi Bakr dari thariqah ‘Alawiyah.

Abdul Shamad al-Palembani bahkan adalah seorang ‘alim Sayid keturunan Yaman. Ayahnya adalah Syaikh Sayid Abdul Jalil—ada yang mengatakannya bin Abdullah atau bin Abdurrahman—bin Syaikh Abdul Wahhab al-Mahdani. Pada gilirannya, Muhammad Arsyad al-Banjari adalah murid dari al-Palembani.

Seperti disinggung sebelumnya, sebagai suatu metode tasawuf, thariqah ‘Alawiyah mempromosikan jalan akhlak, cinta, dan perdamaian. Inilah persis yang mencirikan berbagai kegiatan dakwah di lingkungan thariqah ‘Alawiyah. Selain sifat apolitis dan pilihan tema-tema yang cenderung menekankan pada penyucian hati lewat pembinaan akhlak dan ritual, dakwah thariqah ‘Alawiyah juga bersikap toleran dan inklusif, tak membeda-bedakan audience dari segi status sosial atau keagamaan.

Seperti juga kita lihat pada kiprah para Habib di Nusantara sejak dulu sampai sekarang, tak jarang pengajian mereka dihadiri para (mantan) preman, pejabat—yang mungkin diragukan integritasnya—artis, bahkan tak jarang pengikut agama lain. Hal ini, antara lain, terungkap dari hasil penelitian para pengamat asing, seperti Mark Woodward (Arizona State University, penulis Islam in Java) dan Engseng Ho (Duke University, penulis The Graves of Tarim).” Demikian menurut Haidar Bagir. (AL)

Bersambung…

Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara; Studi Kiprah Keturunan Arab Meracik NKRI (9)

Sebelumnya:

Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara; Studi Kiprah Keturunan Arab Meracik NKRI (7)

Catatan kaki:

[1] Lihat, Haidar Bagir, “Napas Cinda dari Hadramaut”, Majalah Tempo, Minggu 12 Agustus 2012. Lihat juga, https://islamindonesia.id/kolom/opini-nafas-cinta-dari-hadhramawt.htm

[2] Keturunan Adzamat Khan merupakan di antara kaum ‘Alawiyin yang tinggal di India yang kemudian hijrah ke Indonesia. Dialah yang termasuk di antara pendakwah Islam pertama di Indonesia dan kemudian, lewat beberapa generasi, melahirkan keturunan Wali Songo. Lihat, Pengantar Muhammad Baqir untuk Sayid Abdullah Al-Haddad, Thariqah Menuju Kebahagiaan, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 45

[3] Lihat, Musa Kazhim, “Sekapur Sirih Sejarah ‘Alawiyin dan Perannya Dalam Dakwah Damai Di Nusantara: Sebuah Kompilasi Bahan”, dalam Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), hal. 18

[4] Untuk membaca bisa mengakses link berikut: https://ganaislamika.com/syeik-jumadil-kubra-bapak-para-wali-di-nusantara-1/

[5] Lihat, Muhammad Sulton Fatoni, Buku Pintar Islam Nusantara, Jakarta, Penerbit IIMaN, 2017, hal. 19

[6] Menurut keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J.Edel, bahwa ketika Kerajaan Champa ditaklukan pada tahun 1446 M, Sunan Ampel sudah berada di pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan narasi dalam Serat Walisana yang menyatakan bahwa ketika Champa jatuh, Sunan Ampel berniat ingin pulang. Namun keinginan tersebut dicegah oleh Prabu Brawijaya, mengingat kondisi Champa pada saat itu sudah hancur total. Soal periode dakwah Sunan Ampel sendiri para sejarawan masih banyak berselisih paham. Babad ing Gresik menetapkan wafat Sunan Ampel dengan candrasengkala berbunyi, “Ngulama Ngampel lena masjid” yang selain mengandung makna “ulama Ampel wafat di masjid” juga mengandung nilai angka 1401 Saka yang jika dikonversi ke tahun masehi adalah tahun 1479 M. Padahal, Serat Kandha mencatat Sunan Ampel wafat dengan candrasengkala, “Awak kalih guna iku” yang mengandung nilai 1328 Saka atau sama dengan 1406 M. Bila ternyata Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 M, konsekuensinya bisa dikatakan bahwa periodesasi dakwah Sunan Ampel dengan Maulana Malik Ibrahim adalah semasa. Lihat, Agus Sunyoto, Op Cit, hal. 192-211

[7] Lihat, Haidar Bagir, “Napas Cinda dari Hadramaut”, Op Cit