“Sebelum Perang Dunia I pecah, Eropa dibayang-bayangi ketakutan akan Jihad dan Pan-Islamisme. Hingga muncul dua solusi: melawannya atau mengeksploitasinya?”

–O–

Jika di pihak Inggris terdapat tokoh intelijennya yang melegenda, yang dikenal dengan sebutan Lawrence of Arabia (nama aslinya Thomas Edward Lawrence), yang bahkan kisahnya sampai dibukukan dan difilmkan,[1] maka sedikit yang mengetahui, di pihak Jerman pun ada juga agen mereka yang benar-benar terjun ke dalam kehidupan masyarakat Muslim di era Perang Dunia I, dia adalah Max von Oppenheim.[2] Tetapi, bagaimanapun, sehebat apapun kisah mereka, keduanya secara objektif bergerak demi kepentingan negaranya masing-masing, bukan demi kepentingan Muslim.

Pada awal abad ke-21, dunia Barat mengenal istilah Islamophobia, terutama setelah terjadinya serangan ke gedung WTC oleh teroris. John Esposito, seorang orientalis asal Amerika Serikat, mengatakan, “Islamophobia adalah ketika anda memiliki ketakutan irasional tidak berdasar (terhadap Islam), yang kemudian cenderung mengarah pada bias, diskriminasi, perkataan yang mendorong kebencian, dan kejahatan (berdasarkan) kebencian.”[3] Namun apabila dilihat lebih jauh ke belakang, sesungguhnya masyarakat Barat, terutama Jerman dan Inggris, sudah memiliki gejala-gejala Islamophobia dari sejak abad ke-19 (atau bahkan bisa jadi sudah terjadi lebih jauh lagi sebelumnya, ketika Islam di masa Rasulullah melakukan kontak dengan Raja Romawi, atau semenjak orang-orang Berber Muslim masuk ke Eropa, atau pada saat Kesultanan Ustmaniyah menaklukan Konstantinopel), meskipun pada waktu itu istilah Islamophobia belum populer seperti hari ini.[4]

Sebelum pecahnya Perang Dunia I, isu tentang Islam di dunia Barat pada akhir abad ke-19 telah menjadi topik hangat yang dibicarakan. Di Inggris misalnya, Sir Abdullah al-Ma’mūn al-Suhrawardy, seorang intelektual Muslim Inggris keturunan India menggambarkan situasi tersebut dalam tulisannya di The Morning Post (20 August 1906), “…. yang mana sudah berprasangka buruk terhadap Islam, (masyarakat) digiring untuk memahami bahwa seluruh dunia Islam adalah seperti sebuah gejolak yang akan meledak setiap saat jika Inggris tidak menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekan semangat Pan-Islam atau yang disebut fanatisme [ …]; dan apa yang disebut oleh otoritas dan para ahli telah memperingatkan negara-negara lain untuk bersiap menghadapi gerakan fanatik Muslim di seluruh dunia jika mereka tidak maju dan mendukung langkah-langkah yang telah diadopsi Inggris untuk menekannya.”

Begitu pula dengan Jerman, meskipun Kaisar Wilhelm II menunjukkan gestur yang bersahabat terhadap dunia Muslim, dan pada akhirnya pada Perang Dunia I beraliansi dengan Kesultanan Ustmaniyah (Ottoman), namun pada dasarnya mereka juga memendam rasa takut dan kecurigaan. Sebagai contoh, pada awal tahun 1898, Vossische Zeitung, surat kabar Berlin yang sudah lama dikenal, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Der Panislamismus. Isinya menceritakan tentang pembunuhan Jenderal Gordon di Sudan dan pembantaian orang Kristen Armenia oleh Kesultanan Ottoman pada 1894–1896. Artikel itu memberikan peringatan tentang bahaya dari “intoleransi para pengikut Muhammad.”[5]

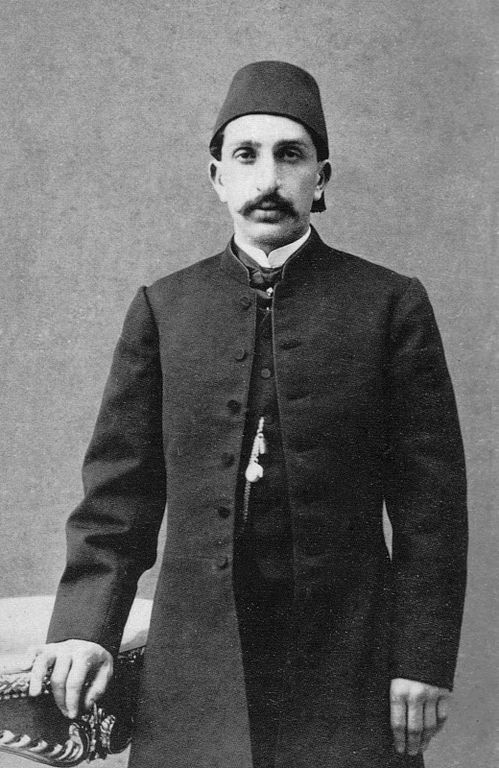

Ketakutan mereka bukannya tanpa alasan, sebab pada akhir abad ke-19, Abdul Hamid II, Sultan Ottoman pada waktu itu, sebagai khalifah, mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada seluruh Muslim di dunia, “Ikatan agama yang menyatukan kita semua harus diperkuat setiap tahun: di situlah letak harapan kita untuk masa depan! Bukankah Inggris, Prancis, Rusia, dan Belanda semuanya dalam kekuasaanku? Satu kata dari Khalifah adalah semua yang diperlukan untuk meluncurkan Jihad. Dan kemudian, celakalah kekuatan-kekuatan Kristen! Waktunya belum tiba, tetapi akan tiba, ketika semua Muslim yang setia akan bangkit sebagai satu kekuatan untuk mematahkan penindasan Giaour (orang kafir) – 85 juta dalam pendudukan Inggris, 30 juta di koloni Belanda, 10 juta di Rusia, dll.”[6]

Dari seluruh wacana tentang Islam yang berkembang di Eropa pada saat itu, pada akhirnya itu mengerucut ke dalam dua pokok pembahasan, yaitu tentang ketakutan dan prasangka mereka terhadap: Jihad dan Pan-Islam (Ekspansi dan Persatuan Islam).[7] Meskipun pada waktu itu Ottoman sedang berada dalam postur yang lemah (karena persoalan ekonomi dan ketidakmampuan mereka bersaing dengan negara-negara industrial), namun tetap saja, urusan tentang Islam ini cukup menyita perhatian kekuatan-kekuatan besar Eropa.[8]

Hingga konstelasi konflik di Eropa semakin meruncing sebelum pecahnya Perang Dunia I, di mana kekuatan Eropa terbagi ke dalam dua blok besar, yaitu blok Central Powers (Kekuatan Tengah) yang terdiri dari Jerman dan Austria-Hongaria, dan blok The Allies (Sekutu) yang terdiri dari Rusia, Inggris, dan Prancis.[9] Sebuah pertanyaan besar muncul, bagaimana menghadapi Jihad dan Pan-Islam, apakah akan melawannya, atau justru mengeksploitasinya? Blok The Allies yang digawangi oleh Inggris lebih memilih untuk melawannya, sementara itu, blok Central Powers yang digawangi oleh Jerman, atas dasar laporan dan saran dari Max von Oppenheim, lebih memilih untuk mengekspolitasinya.[10] (PH)

Bersambung ke:

Sebelumnya:

Catatan Kaki:

[1] Stanley Weintraub, “T.E. Lawrence”, dari laman https://www.britannica.com/biography/T-E-Lawrence, diakses 24 Oktober 2018.

[2] Lionel Gossman, The Passion of Max von Oppenheim: Archaeology and Intrigue in the Middle East from

Wilhelm II to Hitler (Open Book Publishers, 2013), hlm xxiii.

[3] Carla Hinton, “Q&A with Islamic studies scholar John L. Esposito”, dari laman http://newsok.com/article/3954360, diakses 1 Mei 2018.

[4] Lionel Gossman, Ibid., hlm 48.

[5] Ibid.

[6] Ibid., hlm 52-53

[7] Ibid., hlm 48.

[8] “History: 1800-1900”, dari laman http://www.theottomans.org/english/history/history1800.asp, diakses 26 September 2018.

[9] John Graham Royde-Smith dan Dennis E. Showalter, “World War I: 1914–1918”, dari laman https://www.britannica.com/event/World-War-I, diakses 29 September 2018.

[10] Lionel Gossman, Loc.Cit.