“Perang di antara sesama Muslim terlarang dalam Islam. Oleh karena itu Selim membutuhkan fatwa ulama yang menyatakan bahwa musuhnya adalah golongan Islam yang sesat sehingga wajib untuk diperangi.”

–O–

Di awal telah dijelaskan bahwa Bayezid, ayah Selim, ketika masih menjadi sultan telah gagal menangani perkembangan Kekaisaran Safawi. Atas sikap ayahnya yang lunak, akhirnya Selim berinisiatif untuk berperang dengan Safawi hanya dengan pasukannya sendiri, yang mana menurut Bayezid ini adalah bentuk pembangkangan terhadap dirinya. Namun apakah sebenarnya yang membuat Bayezid lunak terhadap Safawi? Ternyata selain persoalan politik, di baliknya ada persoalan keagamaan.

Ketika Bayezid masih menjadi pangeran-gubernur di provinsi Amasya, dia telah terpengaruh oleh ajaran Halveti, sebuah orde Darwish yang syekhnya mempunyai keterkaitan dengan Uzun Hasan (kakek Ismail – Shah Safawi – dari pihak Ibu). Ajaran Halveti memiliki ciri-ciri tertentu yang sama dengan doktrin Syiah Dua Belas Imam yang dianut oleh Safawi. Sultan Mehmed II, ayah Bayezid, yang curiga terhadap keberadaan orang suci dari provinsi-provinsi timur telah mengusir salah seorang Syekh Halveti yang berpengaruh dari Istanbul. Namun ketika Bayezid menjadi sultan, dia malah mengundang salah satu murid terkemuka Syekh yang telah diusir tersebut untuk menetap di ibu kota, dan orde Halveti berkembang kembali.[1]

Ketertarikan Bayezid terhadap tarekat mistis tampaknya dapat menjelaskan sebagian, setidaknya, mengapa dia ingin menghindari konflik terbuka dengan tetangga barunya, Kekaisaran Safawi. Pada musim dingin tahun 1504–1505 dia menulis surat kepada Ismail, mengutuk penganiayaan Ismail terhadap Muslim Sunni di Persia, memperingatkannya bahwa hubungan baik hanya bisa berkembang jika penganiayaan tersebut dihentikan. Kemudian sebuah serangan ke wilayah Safawi dilakukan oleh Selim pada tahun 1505. Provokasi Selim ternyata tidak terlalu ditanggapi oleh Ismail. Sikap saling berhati-hati antara Bayezid dan Ismail setidaknya masih tampak pada tahun 1507, ketika Bayezid secara diam-diam mengizinkan Ismail untuk melintasi wilayah Ottoman untuk berperang melawan keamiran Dulkadir.[2]

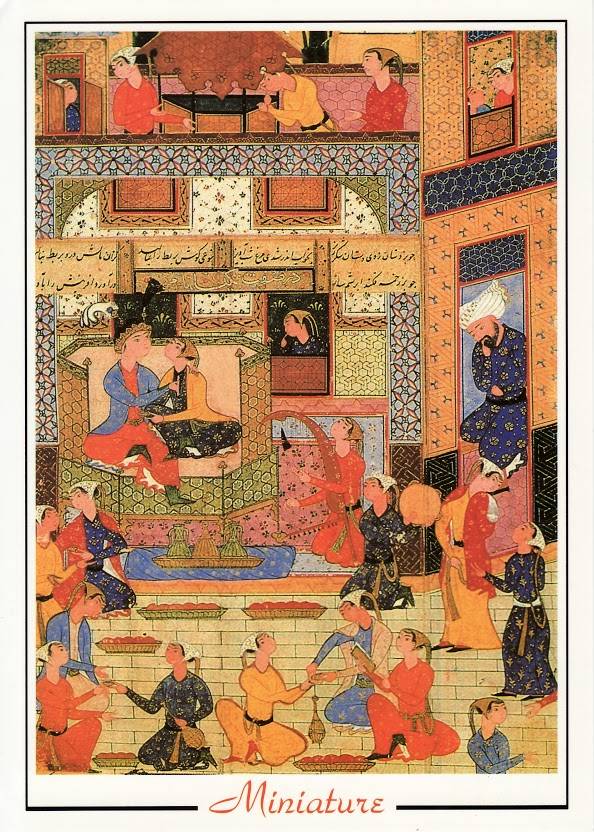

Di era Selim berkuasa, pendekatan keagamaan terhadap Safawi berubah dengan drastis. Sementara Selim menawarkan perlindungan hukum yang signifikan kepada populasi Yahudi dan Kristen yang hidup di wilayahnya, tetapi tidak kepada para pengikut Syiah. Selim menunjukkan kekejaman terhadap sesama Muslim yang, menurutnya, tersesat dari jalan yang benar.[3] Dalam penafsiran hukum Islam, satu-satunya pembenaran yang diperbolehkan untuk berperang di antara sesama Muslim adalah karena persoalan agama, yaitu “demi menegakkan hukum suci atau untuk memeriksa pelanggaran terhadapnya”. Oleh karena itu, ketika Kesultanan Ustmaniyah (Ottoman) hendak berperang – dengan sesama Muslim – mereka membutuhkan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan yang menyatakan bahwa musuh tersebut telah meninggalkan jalan Islam yang benar.[4]

Begitu pula dengan perang terhadap Kekaisaran Safawi, apabila dilakukan tanpa fatwa, maka itu dianggap sesuatu yang terlarang. Perselisihan Ottoman dengan Safawi mesti dikemas dalam sebuah retorika religus, dengan klaim yang sangat ditekankan bahwasanya pihak Ottoman berada di sisi yang benar secara agama, sementara itu orang-orang Safawi merupakan golongan orang yang tersesat. Menjelang perang pecah, propaganda dibuat dengan semakin gencar. Narasi baru digunakan oleh Ottoman untuk mendeskripsikan para pengikut Shah Ismail, Kaisar Safawi:

“…. sesuai dengan ketentuan hukum suci…. kami memberikan pendapat yang berdasarkan (kitab suci), yang mana (Ismail dan pengikutnya) adalah kafir dan (pelaku) bid’ah. Siapa pun yang bersimpati dengan mereka, dan menerima agama palsu mereka, atau membantu mereka, juga termasuk kafir dan (pelaku) bid’ah. Ini adalah sebuah keharusan dan kewajiban ilahiah, bahwa mereka harus dibantai dan kelompok mereka dicerai-beraikan.”[5]

Ulama sekaligus sejarawan Ottoman, Şemseddin Ahmed atau lebih dikenal dengan sebutan Kemalpaşazade, atau Ibnu Kemal (yang selama masa pemerintahan Sultan Suleiman I – putra Selim – memegang jabatan tertinggi dalam hierarki keagamaan Ottoman sebagai sheikhulislam) menyatakan hal tersebut dengan lebih keras lagi. Menurutnya, perang dengan Ismail dapat dianggap sebagai “perang suci”, dan pahala yang didapat akan setara dengan perang terhadap non-Muslim yang menjadi musuh Islam.[6]

Kutukan langsung terhadap Safawi dari sumber-sumber Ottoman secara mengejutkan berbeda dengan narasi yang digambarkan sejarawan Safawi terkait Ottoman, mereka justru meilihat Ottoman sebagai penjaga benteng pertahanan Islam dari orang-orang kafir Eropa. Namun, bagaimanapun Ottoman merasa perlu untuk mengeksekusi Safawi dalam kondisi yang paling keras yang dapat diizinkan oleh agama mereka untuk membenarkan tindakan represif mereka.[7]

Sultan Selim melaksanakan tugas agamanya dengan efisiensi yang sangat kasar. Setelah memiliki pendapat yuridis yang mengizinkannya untuk berperang melawan Shah Isma’il, dia menulis surat kepada musuhnya dan menuduhnya telah meninggalkan iman:

“…. engkau telah membelokkan pengikut Muhammad yang lurus…. demi keinginanmu yang menyimpang (dan) menggerogoti dasar-dasar keimanan; engkau telah membentangkan bendera penindasan yang menjadi penyebab agresi (dan) tidak lagi menjunjung tinggi perintah dan larangan dari Hukum Ilahi; Engkau telah menghasut faksi Syiahmu yang keji ke persatuan seksual yang tidak tersucikan dan menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah.”[8]

Lebih jauh lagi, Selim diduga telah menyebarkan kalimat terkenal yang menyatakan, “pembunuhan terhadap satu orang Syiah memiliki nilai yang sama seperti membunuh 70 orang Kristen.” Ketidakpedulian terhadap nyawa manusia semacam itu, sebagian, merupakan tanggapan terhadap ancaman dari Kekaisaran Syiah Safawi Persia. Namun, mungkin juga sebenarnya mereka memiliki tujuan lain yang lebih besar. Sejak awal abad ke-15, Sultan Ottoman telah menyematkan gelar khalifah untuk diri mereka sendiri, meski tanpa siapapun di dunia Muslim yang menerima klaim tersebut.[9]

Dengan latar belakang non-Arab, klaim kekhalifahan Dinasti Turki Ottoman sulit untuk diwujudkan dari halaman mereka sendiri, setidaknya karena — pada tahap ini — mereka tidak memiliki kepemilikan teritorial yang signifikan di Timur Tengah. Dengan ancaman dari Safawi yang telah berhasil dinetralkan, bagaimanapun, situasi ini akan berubah. Selim kini mengarahkan perhatiannya ke Kesultanan Mamluk, yang ibukotanya di Kairo.[10] (PH)

Bersambung ke:

Yavuz Sultan Selim (4): Penaklukan Mamluk di Suriah dan Mesir

Sebelumnya:

Yavuz Sultan Selim (2): Pertempuran dengan Kekaisaran Safawiyah Persia

Catatan Kaki:

[1] Caroline Finkel, Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300-1923 (Basic Books: 2006), hlm 59.

[2] Ibid.

[3] Eamon Gearon, Turning Points in Middle Eastern History, (Virginia: The Great Courses, 2016), hlm 204.

[4] Caroline Finkel, Ibid., hlm 62.

[5] Ibid., hlm 62-63.

[6] Ibid., hlm 63.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Eamon Gearon, Ibid., hlm 205.

[10] Ibid.