Oleh: Khairul Imam

Para peziarah makam Sunan Gunung Jati berdiri, lalu duduk bersila di depan gerbang kayu Pintu Pasujudan. Mereka melakukan beragam ritus di depan pintu itu, berharap mampu menyambungkan jiwanya dengan Sang Sunan. Membakar kemenyan dan menebar bunga-bunga. Semerbak harumnya mengharumkan jalan-jalan menuju ke persemayamannya. Mereka tidak berharap banyak dari para wali itu. Mereka hanya ingin kelak di surga bersanding, atau setidaknya menjadi golongan orang-orang yang dikenalnya. Menjadi bagian dari semerbak harum kemenyan dan bunga-bunga yang dihirup oleh para utusan Allah dan wali-Nya. Menjadi golongan orang-orang yang diizinkan untuk berpegangan pada putih jubahnya. Tidak lebih.

—Ο—

Setiap orang yang menyeru kepada Tuhan memiliki strategi tersendiri dalam dakwahnya. Sama halnya dengan seorang seniman yang menggores kanvasnya, menyeru kepada Tuhan atau dakwah pun mengandung nilai-nilai etis sekaligus estetis untuk mengajak orang-orang kepada jalan Tuhan. Selain berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya, ada pula yang merangkul penguasa untuk mengajarkan hikmah dan melakukan islah atas kebijakan-kebijakannya. Memang, jauh-jauh hari Rasulullah saw. telah mewanti-wanti bagi siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka ia akan (berpotensi) terkena fitnah. Namun, ungkapan Nabi ini dijelaskan dengan pandangan beliau yang lain bahwa jihad yang paling utama adalah melayangkan kritik dan memberikan masukan tentang segala hal yang bernilai positif kepada penguasa yang zalim.[1] Ini menandakan keharusan seorang ulama atau dai yang mampu menyeberang ke wilayah politik dan kenegaraan agar mengambil jalan tersebut. Artinya, bisikan positif dan kebenaran yang disampaikan kepada penguasa akan memengaruhi kebijakannya terhadap warganya, tak terkecuali untuk andil dalam penyebaran Islam beserta seperangkat nilai kebaikan di dalamnya.

Salah seorang wali yang selaras dengan pernyataan di atas adalah Syarif Hidatullah yang kelak bergelar Sunan Gunung Jati. Sejalan dengan garis keturunannya sebagai keturunan bangsawan, ia lebih memilih strategi dakwah dengan memperkuat kedudukan politis sekaligus membangun jaringan dengan penguasa Jawa bagian Barat (Pajajaran dan Banten) melalui pernikahan, termasuk sebelumnya memperkokoh hubungan dengan kesultanan Islam Demak pada masa itu. Hal ini sebagaimana diteladankan Rasulullah saw. dan para sahabat yang memperkuat kedudukan politik melalui ikatan pernikahan dengan putri para pemuka Quraisy.

Syarif Hidatulllah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir tahun 1448. Ia adalah putra Sultan Huda atau Syarif Abdullah Maulana Huda, keturunan Bani Hasyim yang berkuasa di Mesir, dan Nyai Rara Santang, adik perempuan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jika ditelisik lebih lanjut maka akan ditemukan garis keturunannya bersambung kepada Nabi Muhammad saw. melalui jalur Imam Ali bin Abi Thalib ra. Raja Odhara adalah putra Jumadil Kabir, raja besar di negeri Quswa. Jumadil Kabir putra Zainal Kabir. Zainal Kabir putra Zainal Abidin. Zainal Abidin putra Husein, putra Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Nabi Muhammad saw.[2]

Para sejarawan berselisih pendapat tentang tempat kelahirannya. Sebagian mengatakan Syarif Hidayatullah lahir di Padjadjaran, ibu kota Kerajaan Sunda. Sebagian lagi menyebutkan ia lahir di Pasai, salah satu pusat Islam di Asia Tenggara waktu itu. Bahkan ada pula sebuah mitos yang mengatakan ia muncul dari dasar laut, tanpa dilahirkan dari pasangan orang tua. Akan tetapi, kedua kecenderungan pertama di atas lebih dominan, mengingat peran dakwahnya dihabiskan di bagian barat tanah Jawa.

Mula-mula Syarif Hidayatullah berangkat ke Mekah dengan menumpang kapal niaga yang akan mengangkut rempah-rempah dari Sumatera ke Laut Merah. Ia pun bermukim di Tanah Suci sambil melanjutkan pelajaran agama. Ia berguru dengan beberapa orang syekh di sana, dan mengambil beberapa ijazah tarekat Syadziliyah dan Naqsabandiyah. Sepulangnya dari Mekah, ia singgah di Pasai dan berguru kepada Syekh Datuk Muhammad Sidiq, seorang guru yang sekaligus ayah dari Sunan Giri. Di sana ia diajari Tarekat Anfusiyah dan namanya diganti Abdul Jalil.[3] Kemudian ketika hendak berguru kepada Syekh Bentong di Karawang, justru Syekh Bentonglah yang mau berguru kepadanya. Ia pun ditunjukkan guru ruhani yang masyhur, yaitu Syekh Haji Jubah. Lagi-lagi ia pun menolak untuk menjadi gurunya.[4]

Sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah ke wilayah barat, Syarif Hidayatullah singgah di Demak. Dan ini merupakan ekspansi awal dalam menguasai Tanah Jawa memukul mundur pasukan Majapahit. Kemudian dibantu putranya, Hasanuddin, ia melancarkan ekspedisi militer Demak melawan Banten Girang yang menguasai Selat Sunda, dan melawan ibu kota Padjajaran yang secara formal menguasai seluruh kawasan Jawa Barat.[5] Lalu ia memutuskan untuk bertempat di Cirebon, dengan pertimbangan sebagai kota pelabuhan yang menempati posisi strategis antara dua kesatuan politik dan kultral pulau Jawa: kawasan Jawa dan Sunda.

Pengembaraannya berakhir ketika ia memutuskan untuk mendirikan padepokan di Gunung Sembung atas bantuan Abdullah Iman atau dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana, Kuwu Caruban. Di wilayah ini semula ia menggunakan nama Sayyid Kamil dan masyhur sebagai guru agama. Namun, itu tidak lama. Beberapa saat setelah itu, ia bersama Pangeran Walangsungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Dengan gaya santun dan retorika yang tepat, Sunan Gunung Jati mampu menguasai wilayah Jawa Barat.

Salah satu strategi politiknya yang masyhur adalah sebagai diteladankan oleh Nabi dan para sabahat yaitu melalui pernikahan. Di dalam beberap serat dan babad dikabarkan, setidaknya ada enam perempuan bangsawan yang dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Konon pertama kali ia menikahi Nyai Babadan putri Ki Gedeng Babadan. Pernikahan ini membuatnya mempunyai pengaruh luas dari Gunung Sembung hingga wilayah Babadan. Namun sebelum dikarunia putra, Nyai Babadan dikabarkan meninggal dunia.[6]

Selain itu, ketika berada di wilayah Wahanten Pasisir Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung anten (putri dari Sang Surosowan), keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ratu Winaon (lahir pada 1477 m) dan Pangeran Maulana Hasanuddin (Pangeran Sabakingkin). Sedangkang istri-istri lainnya yaitu Nyai Ratu Dewi Pakungwati, Nyai Ageng Tepasari, Nyai Lara Baghdad, dan seorang putri Tionghoa yang bernama Ong Tien. Dari situlah kekuasaannya semakin meluas hingga mampu mendirikan kerajaan Islam Banten dan Cirebon yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. Bahkan diakhir hayatnya ia dianggap sebagai sebagai pelindung tanah Pasundan.

Setelah wafat, ia dimakamkan di puncak bukit keramat yang dikenal dengan nama Gunung Jati. Tak ada keterangan akurat mengenai tanggal wafanya, tetapi ia tetap di hati para peziarah yang setia mendoakan di depan pusarannya. Nama Gunung Jati pun akhirnya masyhur sebagai julukannya yang disematkan dibelakang gelar Sang Sunan, sebagai identitas penebar sunah Nabi Muhammad saw.

Meskipun makam tersebut berada di kompleks keramat Sunan Gunung Jati yang terletak di antara dua bukit Gunung Sembung dan Bukit Gunung Jati, namun lokasi tepatnya berada di bukit Sembung. Sebenarnya bukit Gunung Jati telah dikeramatkan sebelum datangnya Islam, dan kemudian diintegrasikan ke dalam kerangka Islam serta dikaitkan dengan tokoh mitologi yang dipercaya sebagai penyebar Islam sebelumnya, yaitu Syekh Datuk Kahfi, meski hal ini banyak dibantah.

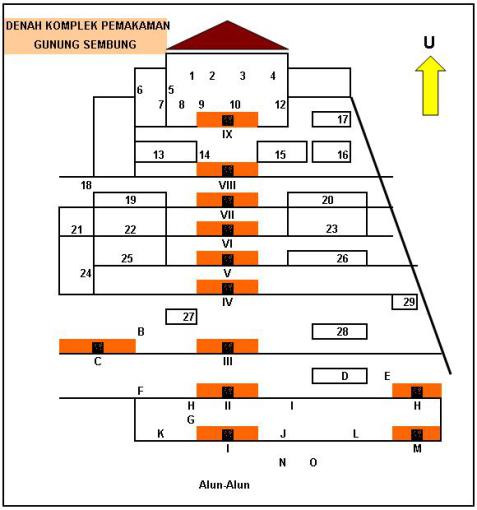

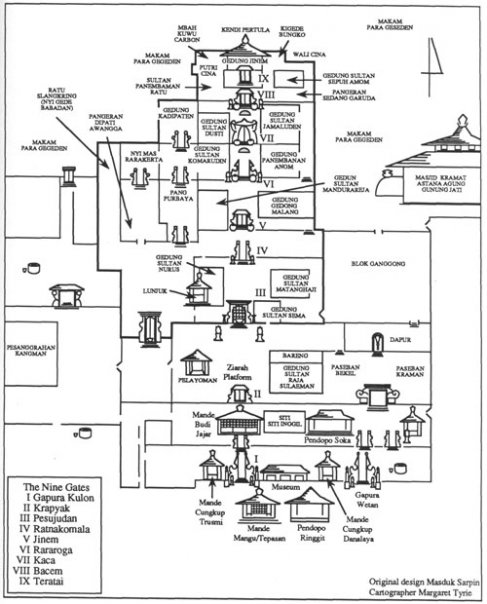

Untuk menuju ke sana, setiap peziarah harus melintasi tangga yang panjang dan berliku dengan dipenuhi ratusan kuburan. Setiap halaman terdapat kuburan lengkap dengan bangunan-bangunan kecil dari kayu. Makam Sang Sunan terletak di tingkat sembilan dengan sembilan pintu gerbang. Kesembilan pintu gerbang itu memiliki nama masing-masing, seperti Pintu Gapura, Pintu Krapyak, Pintu Pasujudan, Pintu Ratnakomala, Pintu Jinem, Pintu Rararog, Pintu Kaca, Pintu Bacem, dan Pintu Teratai yaitu pintu untuk menuju ke area makam Sunan Gunung Jati.

Tidak seperti lazimnya makam para wali yang lain, makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diziarahi secara langsung. Para peziarah harus berpuas diri dengan berdoa di teras pintu Pasujudan atau Sela Matangkep sebagai batasan bagi peziarah biasa. Teras itu dikelilingi sebuah tembok dengan hiasan piring dan mangkok porselin. Hanya keturunan sang wali yang bisa melanjutkan perjalanan ke teras-teras selanjutnya hingga ke tungkup makam.

Makam Sunan Gunung Jati dikelilingi beberapa makam orang-orang besar lainnya yang termasuk keturunan dan tetuanya. Di antaranya adalah makam Fatahillah, Syarifah Mudaim, Nyi Gedeng Sembung, Nyi Mas Tepasari, Pangeran Dipati Cirebon I, Pangeran Jayalelana, Pangeran Pasarean, Ratu Mas Nyawa, dan Pangeran Sedeng Lemper. Di luar tungkub makam terdapat dua makam keramat lainnya yang diduga sebagai orang dekat Sang Sunan, yaitu makam Pangeran Cakrabuana dan Nyi Ong Tien, mertua dan istri Sunan Gunung Jati.[7]

Di makam yang terakhir disebutkan ini, tepatnya di depan pintu gerbang gaya Tionghoa ratusan orang berkerumun. Ada yang unik di sini. Layaknya Klenteng, ritus-ritus ala Tionghoa tampak jelas, seperti kemenyan dibakar dan batangnya tertancap di atas pasir dalam tempayan, uang receh bercampur bunga-bunga dilempar-lemparkan, dan lain sebagainya.

Para peziarah yang berjumlah ratusan, bahkan ketika malam Jumat mencapai ribuan berkumpul di depan Pintu Pasujudan. Mereka melakukan beragam ritus yang diharapkan mampu menyambungkan jiwanya dengan Sang Sunan. Membakar kemenyan dan menebar bunga-bunga. Semerbak harumnya menyebar ke sekitar, mencoba mengharumkan jalan-jalan menuju ke persemayamannya. Mereka tidak berharap banyak dari para wali itu. Mereka hanya ingin kelak di surga bersanding, atau setidaknya menjadi golongan orang-orang yang dikenalnya. Menjadi bagian dari semerbak harum kemenyan dan bunga-bunga yang dihirup oleh para utusan Allah dan wali-Nya. Menjadi golongan orang-orang yang diizinkan untuk berpegangan pada putih jubahnya. Tak lebih.

Bersambung…

Sebelumnya:

Catatan kaki:

[1]HR. Abu Dawud.

[2] Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo., hlm. 282

[3] Ibid., hlm. 288

[4] Ibid., hlm. 289

[5] Claude Guillot dan Henri Chambert-Loir, “Makam Sunan Gunung Jati” dalam Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot (ed.), Ziarah dan Wali di Dunia Islam (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 247

[6] Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo., hlm. 292

[7] Ibid., hlm. 281

Ko Lara santang adi Prabu siliwangi ch..

Ko Lara santang adi Prabu siliwangi ch..